#古籍里的历史#

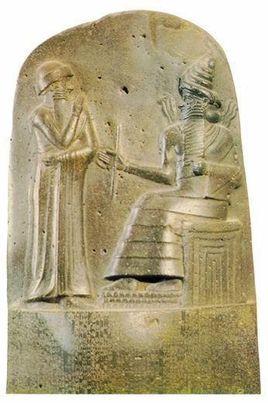

1《汉谟拉比法典》

外观和特征:《汉谟拉比法典》是巴比伦国王汉谟拉比在公元前1776年颁布的法律汇编。它以楔形文字刻在石碑上,石质坚硬,书法精美。作为巴比伦第一王朝的官方文献,它现在保存在法国巴黎卢浮博物馆。

用途和功能:这部法典的主要目的是规定法律和法规,调整古巴比伦社会各个方面的事务。它包括刑法、民法、商法、家庭法等多个领域的法律规定,对当时的社会经济制度起到了重要的调节和规范作用。

历史意义和价值:《汉谟拉比法典》是现存最早、内容最全的成文法典,具有重要的历史意义和价值。它不仅反映了当时社会各个方面的现实情况,还吸收了苏美尔、阿卡德立法以及伊新·拉尔沙时代城邦立法的成果,对后世的法律制度发展产生了深远影响。

展览情况:《汉谟拉比法典》目前展示在法国巴黎卢浮博物馆,供人们欣赏和学习。

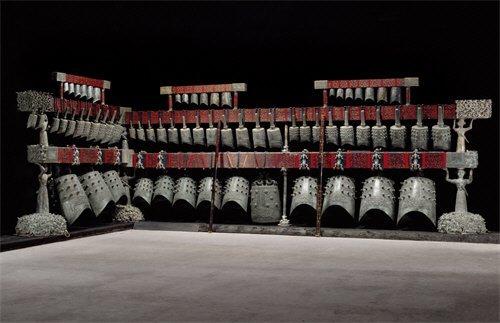

2 曾侯乙编钟

外观和特征:曾侯乙编钟是一件战国早期的文物,由六十五件青铜编钟组成,出土于湖北随县(今随州市)。这座庞大的乐器具有优秀的铸造技术和良好的音乐性能,音域跨越五个半八度,具备十二个半音的音阶。它被誉为世界音乐史上的奇迹,被中外专家学者誉为"稀世珍宝"。

用途和功能:曾侯乙编钟作为乐器,用于演奏音乐。它可以产生丰富的音色和和谐的音乐旋律,被视为古代中国音乐技艺的杰作。编钟在古代社会中还具有一定的礼仪和宗教用途,常用于宫廷音乐演奏、祭祀仪式和庆典活动等场合。

历史意义和价值:曾侯乙编钟的发现对研究中国古代音乐和铸钟技术具有重要意义。它展示了战国时期中国人在音乐和工艺方面的高度造诣,对后世音乐发展起到了积极的影响。此外,曾侯乙编钟也是中国首批禁止出国展览的文物之一,具有重要的历史价值和文化意义。

相关故事和传说:曾侯乙编钟的出土引发了许多与其相关的传说和故事。其中最著名的是"曾侯乙之钟"的传说,据说编钟的发现与曾侯乙有关,他是战国时期的一位贵族,钟是他用来表达对音乐的热爱和追求的象征。

展览情况:曾侯乙编钟目前陈列在中国的博物馆中,供人们观赏和学习。这些博物馆包括湖北省随州市的相关博物馆,在展览中展示了曾侯乙编钟的原貌和相关的历史背景。

3 圆明园十二生肖兽首铜像

外观和特征:圆明园十二生肖兽首铜像是一组由红铜铸造的十二个动物头像。这些铜像设计精美,外表色泽深沉,内部散发着精光。它们身躯为石雕穿着袍服的造型,头部采用写实风格,铸工非常精细。铜像上的褶皱和绒毛等细节处理得非常清晰逼真,经历了风雨而不生锈。它们既融合了西方造型艺术的特点,又展现了浓郁的中国传统审美趣味。

用途和功能:圆明园十二生肖兽首铜像是作为园林艺术的一部分,用于装饰和点缀圆明园的建筑和景观。它们代表了十二生肖中的鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗和猪,每个动物都有其特定的象征意义和文化内涵。

历史意义和价值:圆明园十二生肖兽首铜像具有重要的历史意义和文化价值。它们是圆明园的重要组成部分,代表了中国几千年的文化传承和精湛的艺术工艺。这些铜像体现了中国传统文化中对动物的崇拜和象征意义,也展示了中国古代园林艺术的独特魅力。

相关故事和传说:圆明园十二生肖兽首铜像作为圆明园的一部分,它们与圆明园的历史和遭受的破坏有着密切的联系。在1860年的英法联军焚烧圆明园事件中,这些铜像遭到严重破坏和失窃,成为了历史的见证。

展览情况:目前,一些圆明园十二生肖兽首铜像的复制品或原件陈列在中国的博物馆中,供人们观赏和学习。原本的铜像多数在圆明园的火灾和抢劫中失踪,但复制品可以帮助人们重温圆明园的辉煌和艺术魅力。

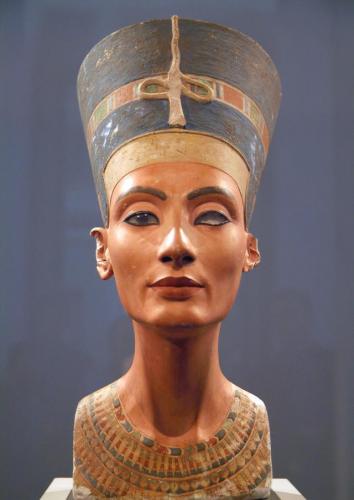

4 奈菲尔提蒂半身像

起源和历史背景:奈菲尔提蒂半身像是在1912年由德国人在埃及发现的文物,随后被德国所拥有。这座半身像是由石灰岩制成并涂色的,具有精致的皮肤、挺拔的鼻子、微翘的下巴、丰满的嘴唇和优雅的颈项。右眼嵌有水晶,并有黑色的瞳孔,而左眼尚未完成,却传达出独特的宁静与和谐。半身像的眉毛和细长的眼睛可能代表了当时埃及美人的典型象征。

外观和特征:奈菲尔提蒂半身像呈现出典雅的形象,细节处理精细。它的石灰岩材质赋予了它柔和而均匀的质感。半身像的面部特征栩栩如生,展现了古埃及雕塑的艺术风格和技巧。

用途和功能:奈菲尔提蒂半身像作为一件文物,具有装饰和艺术价值。它可能是用来供奉或纪念特定的人物,也可能用于宗教仪式或仪式性场合。

历史意义和价值:奈菲尔提蒂半身像代表了古埃及艺术和文化的一部分。它向我们展示了古埃及人对美的追求和精湛的雕塑技艺。作为一项珍贵的文物,它具有重要的历史意义和文化价值,有助于研究和了解古埃及的社会、宗教和艺术。

展览情况:奈菲尔提蒂半身像目前正在德国的新博物馆展出,之前它曾存放在德国柏林的"埃及"博物馆。由于其独特的艺术价值和历史背景,奈菲尔提蒂半身像为博物馆带来了众多游客。据统计,每年参观柏林"埃及"博物馆的游客多达数十万人。

05 商周太阳神鸟金饰

文物的外观和特征:

商周太阳神鸟金饰是一件金器,出土于金沙村,现收藏于成都金沙遗址博物馆。它是一个圆形薄片,外径12.5厘米,内径5.29厘米,厚度0.02厘米,重20克。其图案分为内外两层,内层有十二条旋转的齿状光芒,外层由四只相同的逆时针飞行的鸟组成。

用途和功能:

商周太阳神鸟金饰的具体用途和功能尚不清楚,但由于它被称为太阳神鸟,可以推测它可能与太阳崇拜有关,可能被用作祭祀或仪式活动中的装饰品。

历史意义和价值:

商周太阳神鸟金饰被国家文物定为中国文化遗产标志,具有重要的历史意义和文化价值。它是商周时期的珍贵金器,反映了古代中国人对太阳的崇拜和对宇宙神秘力量的追求。作为文物,它提供了研究商周时期艺术和宗教信仰的珍贵资料。

展览情况:商周太阳神鸟金饰目前收藏于成都金沙遗址博物馆,并没有提及其是否参与过其他展览活动。

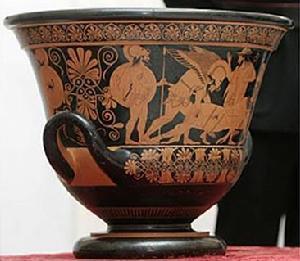

06 欧弗洛尼奥斯陶瓶

文物的外观和特征:

欧弗洛尼奥斯陶瓶是一件有着2500年历史的陶瓶,由大都会艺术博物馆收藏。它的图案精美华丽,用来盛放水与美酒。陶瓶装饰有两个场景,正面描绘了特洛伊战争中的死亡的萨耳珀冬、宙斯和Laodamia,反面描绘了雅典青年武装自己的情景。

用途和功能:

欧弗洛尼奥斯陶瓶作为陶器,其主要功能是盛放液体,如水和美酒。它可能在特殊场合或宴会中使用,展示人们的艺术品味和社会地位。

历史意义和价值:

欧弗洛尼奥斯陶瓶是古代希腊艺术的杰作之一,代表了当时陶器制作的高度技艺和精湛的绘画技巧。它所描绘的特洛伊战争场景和雅典青年的形象,为研究古希腊文化、历史和艺术提供了重要的参考资料。

展览情况:欧弗洛尼奥斯陶瓶目前收藏于大都会艺术博物馆,具体的展览情况需要向博物馆查询或查阅相关信息。

07 死海古卷

起源和历史背景:

死海古卷是在1947年到1956年期间,在死海西北的基伯昆兰旷野的山洞中发现的古代文献。这些文献大约是在公元前2到1世纪期间(从耶稣之前一百七十年到耶稣之前五十八年)写成的。这些羊皮卷被证实是一些用希伯来文书写的早期犹太教和基督教的经文。这次发现被认为是20世纪最伟大的考古发现之一。这些发现在学术界引起了轰动,对研究犹太教、伊斯兰教和基督教的发展史提供了重要的文献资料。

文物的外观和特征:

死海古卷是一些羊皮卷,其中的文本以希伯来文书写。它们经历了数千年的风化和损坏,因此保存状况不一。这些卷轴上的文字是用黑墨或红墨书写的,包括了宗教、文化和历史方面的内容。卷轴上的文字排列紧密,有时需要使用放大镜才能阅读。

用途和功能:

死海古卷的用途和功能是记录和传承早期犹太教和基督教的经文和文化遗产。它们包含了对宗教信仰、道德准则、历史事件和宗教仪式的描述和说明。这些文献提供了对古代犹太教和基督教的理解和研究的重要线索。

历史意义和价值:

死海古卷的发现具有重要的历史意义和文化价值。它们对于研究早期犹太教和基督教的起源、发展和变革提供了珍贵的资料。这些文献揭示了古代犹太教和基督教社群的宗教思想、文化习俗和历史事件,对于理解这些宗教的传统和信仰体系具有重要意义。

相关故事和传说:

死海古卷的发现本身就是一个引人入胜的故事。这些古卷被隐藏在死海附近的山洞中几个世纪之久,直到20世纪中期才被发现。关于这些古卷的发现和它们的起源,还存在着一些争议和传说。这些古卷的内容也引发了许多学术界和宗教界的研究和解读。

展览情况:

死海古卷的一部分收藏在以色列的以色列博物馆,展示给公众参观。其他古卷的珍贵副本或复制品也被展示在世界各地的博物馆和文化机构中。这些展览提供了对这些古代文献的了解和欣赏的机会。

08 费斯托斯圆盘

起源和历史背景:

费斯托斯圆盘是西元前17世纪的一个泥土圆盘,在克里特岛的费斯托斯遗址中被发现。这个圆盘直径为6.5英寸,由赤陶制成,并刻有共241个象形文字,呈外向内螺旋排布。圆盘上的文字图案表明它是在制作时就被刻上的,使用了两个分开的模子进行压制。盘上的符号包括人物、动物、身体器官和各种物体,还有一些船的图案。其中最常见的符号是佩戴头饰的人头,与埃及非利士人在拉美西姆的绘画上的形象相似。

文物的外观和特征:

费斯托斯圆盘是一个小巧的泥土圆盘,表面光滑。它的直径为6.5英寸,刻有241个象形文字,呈螺旋形排列。圆盘上的符号清晰可见,之间有明显的间隙。圆盘的制作工艺显示出精细的技术和美学。

用途和功能:

费斯托斯圆盘的具体用途和功能仍然存在争议。由于上面刻有象形文字,学者们认为它可能是一种用于记录信息或传递信息的工具。有学者认为圆盘上的符号与古代地中海地区的文化和宗教有关,但对于具体的含义和用途仍然存在不确定性。

历史意义和价值:

费斯托斯圆盘被视为古代克里特文明的重要遗物之一,对研究克里特文化和古代地中海地区的文明交流具有重要意义。它提供了关于当时社会、宗教信仰和文化习俗的珍贵线索。此外,费斯托斯圆盘的谜团和解读尚未完全揭开,仍然吸引着学者们的关注和研究。

展览情况:费斯托斯圆盘目前收藏在希腊的费斯托斯考古博物馆,供公众参观。作为克里特文明的代表作之一,费斯托斯圆盘也被借展到世界各地的博物馆和文化机构,为人们提供了了解和欣赏这一古代文物的机会。展览使得更多的人们能够接触到费斯托斯圆盘,并了解其历史和文化价值。

9 后母戊鼎

起源和历史背景:

后母戊鼎,原称司母戊鼎,又被称为后母戊大方鼎或后母戊方鼎。该鼎于1939年3月在中国河南安阳出土,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊而制作的。它是商周时期青铜文化的代表作品之一,目前收藏于中国国家博物馆。后母戊鼎是迄今为止出土的最大、最重的青铜礼器之一,享有"镇国之宝"的美誉。它被列为国家一级文物,并于2002年被列入禁止出国(境)展览的文物名单。

文物的外观和特征:

后母戊鼎是一件庄重而雄伟的青铜鼎,具有独特的造型和精湛的工艺。它高约1.33米,口径约1.5米,重达16,156千克。鼎的四周刻有精美的铭文和装饰纹饰,包括神兽、人物、动物和几何图案等。鼎的底部有三只蹄形的支脚,整体呈方形,展现出商代青铜器的典型特征。

用途和功能:

后母戊鼎作为一种青铜礼器,被认为是用于商代的祭祀仪式和宴会活动。它可能被用来盛放食物或酒水,以供奉祖庚或祖甲的母亲戊。作为一件庄重的礼器,后母戊鼎的使用彰显了商代社会的权威和威严。

历史意义和价值:

作为商周时期青铜文化的代表作之一,后母戊鼎具有重要的历史意义和文化价值。它展示了商代青铜工艺的高度发展水平和独特的审美风格。后母戊鼎的巨大尺寸和精湛的铸造工艺表明了当时社会的繁荣和统治者的权威。它也为研究商代社会、宗教信仰和礼仪制度提供了珍贵的资料。

展览情况:后母戊鼎目前收藏于中国国家博物馆,向公众展示。作为中国历史文化的瑰宝之一,后母戊鼎也经常被借展到国内外的博物馆和展览中心,以展示其历史和文化的价值。然而,由于其重要性和稀有性,后母戊鼎已被列入禁止出国(境)展览的文物名单,以确保其安全和完整性。