——

似乎还是在不久前,“杜甫很忙”课本插图涂鸦创作大赛风靡一时,大家纷纷在网上晒出自己当年在语文课本杜甫画像上天马行空的各种创作。

有人把杜甫画成了手持狙击枪的战士,有人给杜甫加上小电驴变成了正要去购物的现代大叔,还有给杜甫画上手提电脑脑补成正在QQ空间写诗的现代人。

有网友戏称面对这样无厘头的创作,“杜甫本人的棺材板都快要压不住了”。然而大家不知道的是,其实我们语文课本上的杜甫画像并非古画。它本身就来自于近现代艺术家的一次创作。

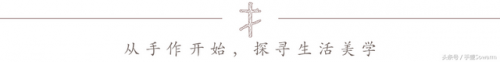

创作杜甫画像的这位艺术家叫做蒋兆和,是中央美术学院的教授。而杜甫画像,是他参照着自己的样子创作出来的……而且不止杜甫画像,当时国家下达的很多历史人物的创作任务,由于缺乏相关参考资料,蒋先生都是凭着参照既有的现代人物形象进行创作的。

蒋兆和与杜甫画像

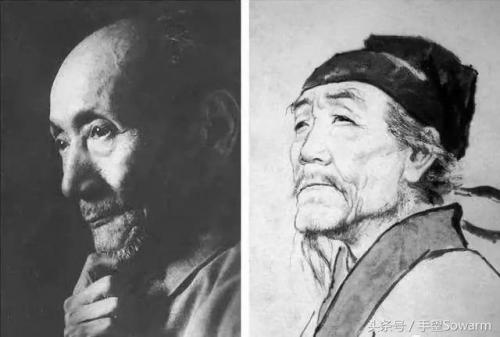

例如,蒋先生参照自己岳父,当时的京城四大名医之一萧龙友先生的形象创作了流传甚广的李时珍像,直到现在仍是各种书籍及网站上公认的李时珍形象。

萧龙友与李时珍画像

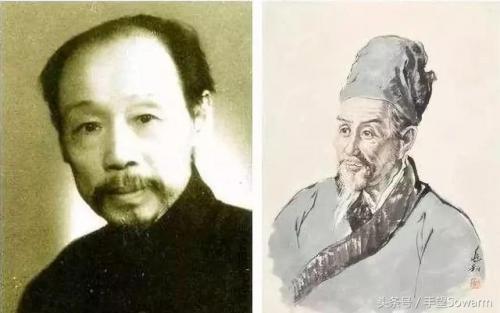

他又参照当时的大数学家竺可桢的形象,创作了古代数学家祖冲之的画像,也成为了受到广泛认可的祖冲之形象。

竺可桢与祖冲之画像

这看似荒谬甚至让我们感觉自己受骗多年的背后,事实上是不得已而为之的最佳方案了。而且这背后细究之下其实大有深意,我们可以从蒋兆和先生在杜甫画像上的题词一探究竟。

杜甫画像上,蒋先生的提款是这么写的:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云。千载岂知逢新世,万民欢唱大同时。我与少陵情殊异,提笔如何画愁眉。”

提款诗上蒋先生有自比杜甫的意思,只觉杜少陵当年看到人民生活在水深火热之中时皱起的愁眉,蒋兆和作画时也有感同身受的意味。这同一片水土上养育出来世代传承的先祖与后辈,有着同样的笑颜或愁容,有着相近的神情与姿态,从这个层面上看来,蒋先生的作画肯定是有理有据的最佳方案了。

蒋兆和作 古人像

而事实上,就蒋兆和自身的经历来说,用他来作为近现代中国杜甫的形象也毫不为过。

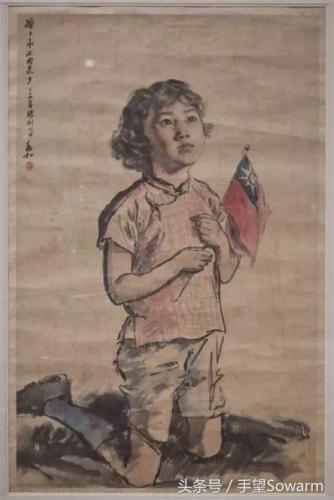

古时诗史杜甫为民赋诗,写下一首首记录人民生活疾苦令人读来动容的诗歌,而抗战期间蒋先生东驰西奔,不懈作画,也是画下了一幅幅反映真实人民生活惨状令无数观者落泪的画作。

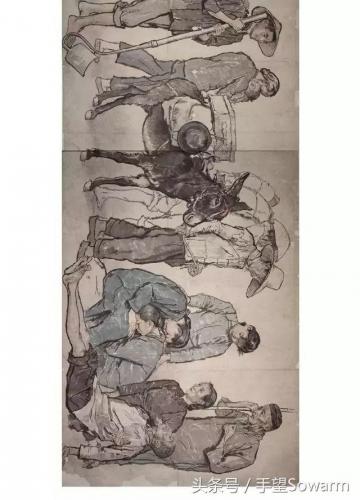

蒋兆和 《卖子图》 1939年作

蒋兆和于1904年出生在四川一个穷苦的书香世家,自幼随父亲学习诗文字画。在那个混乱的年代,作画成为了他谋生的手艺,他奔波于上海、南京、北平、四川等地以画广告画为生,这期间在各地看到饥民成行,流民失所,深深触动了他。

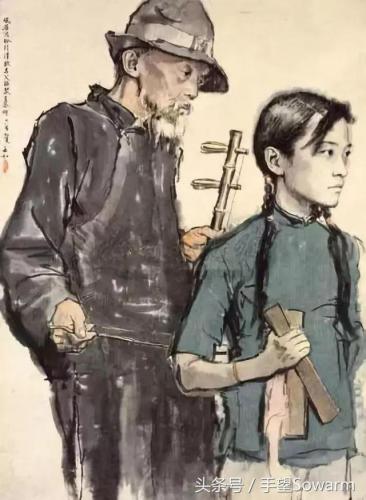

在这期间他画下无数最底层的劳动人民,有养不起自己孩子的母亲将孩子卖出时依依不舍的悲惨场景,有被迫带着年少的女儿当街卖唱的二胡演奏者,更有无家可归的各种街头流浪儿。

蒋兆和 《老夫操琴岂奈何》 1939年作

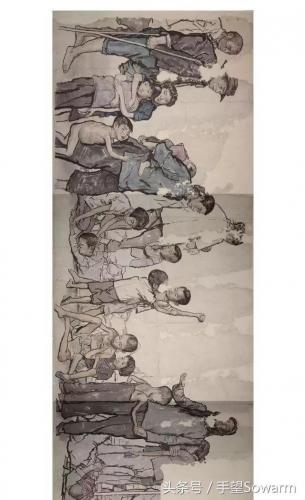

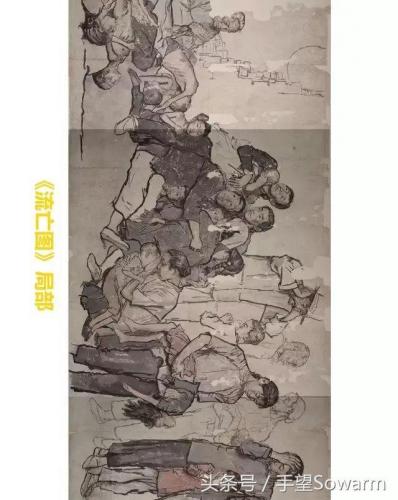

其中,他最出名的一幅画,当属1937年开始创作的《流民图》。

当时身在北平的蒋兆和亲眼看到卢沟桥事变之后,战争中的中国老百姓处于水深火热之中,这使他萌生了要把这段真实历史记录下来,要用画作为穷苦人作传的想法。

作为一个穷愁潦倒的流浪画家,有这顿没下顿的他筹备了好久,又到处行走观察画下许多速写人物形象,将心中的这幅鸿篇巨制分割成各小部分,一点点创作完成后才拼接完整。

《流民图》残卷 请将手机横置观看

在那样艰苦的环境之下,历经一年多的断续创作,长达30米左右的流民图最终诞生,这不得不说是一项奇迹。陈丹青评价其足以比肩毕加索反映二战的作品《格尔尼卡》,甚至超越了毕加索的作品。

然而可惜的是,此画展出仅一天即被日军紧急撤展。而后更被以借阅之名变相没收,消失了几十年后重新被翻出时,《流民图》仅剩半幅不到的作品及几张底稿,这是我们绘画史上的极大损失。

更为令人寒心的是,由于当时在北平有一个汉奸曾与蒋先生有过交流,试图资助蒋先生完成此画,虽然最终没有实际捐助,但在那个非黑即白,甚至黑白颠倒的年代,蒋兆和先生的作品一度被定性为“汉奸画”,他本人也成了“有历史问题的人”。

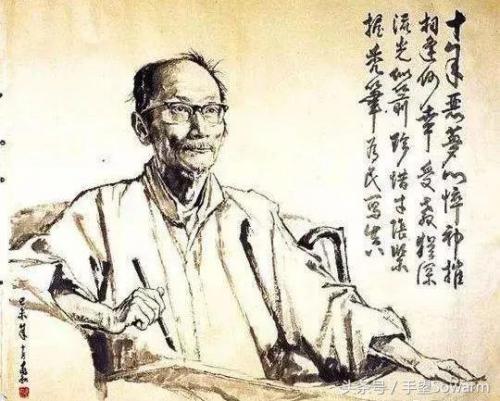

直到1979年,《流民图》才终于被肯定为“现实主义的爱国主义作品”。蒋先生当即画了一幅自画像,落款中“十年恶梦,心悴神摧”的句子读来令人心伤不已。

蒋兆和先生自画像

1942年,蒋先生在他画册的自序中写道:“知我者不多,爱我者尤少,识吾画者皆天下之穷人,唯我所同情者,乃道旁之饿殍。”

他所在的年代,使他看到断壁残垣,妻离子散,横尸遍野,生灵涂炭之时,这位手持画笔的穷苦书生如杜甫一般无计可施,唯有将一腔同情寄予写实的作品之中,记录下自己眼中所见的这一切。

这样的一个人,他的画如杜甫的诗一般,反映了一个时代最底层人民的生活现状,又倾注了自己无限的悲天悯人之感怀。蒋先生画杜甫,实则也是在画自己愁眉紧皱的一生,这才是他笔下的杜甫画像让大家一看就觉得有“这就是杜甫”之感的最主要原因吧。

蒋兆和 《爸爸永不回来了》1945年作

资料来源:

局部《人民的胜利》

“杜甫很忙”原作者蒋兆和:一个四川人照着自己的样子画了杜甫像

蒋兆和丨爸爸永不回来了