两节过了,忽然想起今年的“瓷博会”又临近了,我这个瓷博老记已有些年未与会了,作为一个对景德镇陶瓷尚有些许了解的“码字匠”来说,得在隔空遥观时,拙笔聊点啥呢?

自古,景德镇能工巧匠宛若将星辈出, 若论及千年窑火延续不熄,恐怕唯有景德镇,素有“匠从八方来,器成天下行”之誉!事实上,虽因某种历史原因的决策而“误失”了十大瓷厂,但顶尖的传统瓷艺精髓还在景德镇,仍不失为陶瓷行业“能工巧匠”的摇篮。“世界陶瓷看中国,中国陶瓷看景德镇”的说法,依然是毋庸置疑的!

记得多年前,各行业起了一股“大师”热,似乎贴上了大师标签就有文化了,就身价斐然。这类人也确实不少,饱受诟病至今。此现象,于景德镇陶瓷行业自然也难例外。有不乏业内人说,景德镇陶瓷大多从业者文化水平起点都很低,哪来那么多“大师”人物,这话确有道理亦有商榷之处。事实上,景德镇不乏“读书人”出身的业界“大腕”级人士,他们默默地根植本土,其中不乏扎根了几十年的“外来”人,都是可圈可点的佼佼者。诚德轩主人苏元阳,无疑便是其中的一位,他们鉴古创新以瓷为媒弘扬历史文化,传承中华文明!

苏元阳,可谓是上世纪八十年代初靠“苦读书”跳出农门的代表者。从偏僻的山村考入“瓷都”景德镇陶瓷院校,毕业后穿上警服在省属监狱系统的瓷土矿山与瓷厂从事管理与技术工作,这在当时是无数人梦寐以求的事儿,好比旧时中了“举人”吃上了皇粮,故笔者谓之为瓷“举人”!

但是,九十年代苏元阳却“下海”经商了,苏元阳给笔者说法是,他自己吃着“皇粮”却顾及不上远在家乡的父母兄弟姐妹,得让他们过上好日子。为此,他朝九晚五的日子不再了,一头扎进了“商海”的曲折与沉浮……尤其是在上海,由于一次合伙人投资失误,导致毁灭性失败,还背上了巨额债务,苏元阳说当时大脑一片空白,心情低谷至冰点……但是天无绝人之路,在回乡的火车上巧遇了一位报社的主编,在了解苏元阳有过传统手工茶具作坊的经历后,该主编给出了建议:回头继续坚持手工茶具,并详细分析了当下与未来陶瓷消费趋势。苏元阳说,当时听完后犹如醍醐灌顶。如今想来,此君是他人生低谷中遇上的大贵人!

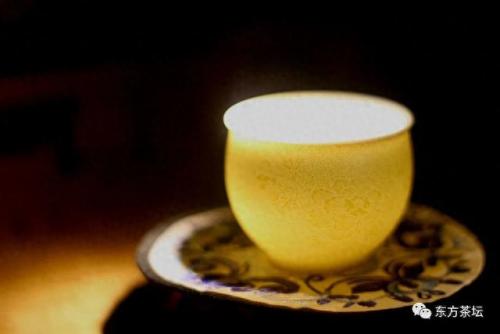

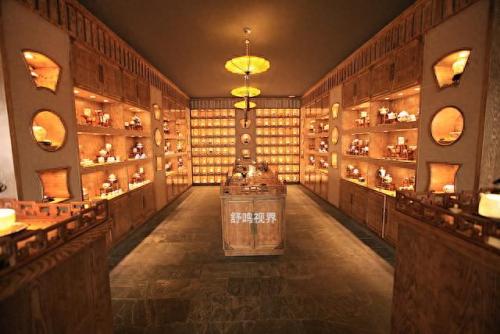

现在的诚德轩,可谓是陶瓷江湖圈主打传统瓷器的“闪靓”名片,以陶瓷高端日用与文化收藏立足于景德镇陶瓷行业……当然,诚德轩的成长和大多数“精瓷宝坊”一样,都是从小作坊“代加工”做起,在跌跌撞撞的摸打滚爬中,有幸成为了行业骄骄者之一。据苏元阳介绍,从2003年开始,就围绕茶具的主线条耕耘播种,从最初的替别人做“嫁衣”到之后自主品牌规模,得益于根植本土文化为底色,以传承传统制瓷为核心,构筑文化品牌稳妥前行!

其实,诚德轩致力于传统手工茶具为主业,在当时的景德镇可并不是“热门”活计,甚至有人觉得他是个“莽子”,并不被看好!确实,当年还没盛行所谓茶文化,远不及现在视乎人人皆会说好茶配好器之时风,更没有形成当下的讲究所谓文化瓷器的环境,主打茶具可谓是眼光超前。借诚德轩主人苏元阳的话来说,他算是当年吃“螃蟹”的人,也经历了从“负翁”到“富翁”的曲线过程。

每个企业或品牌的成长,都有其偶然性或必然结果,更少不了来自坊间的异议“鞭策”加持,诚德轩也不例外。所谓的“零瑕疵”噱头之说,或“苏公窑考疑,曾是一度热议的话题,也可理解为茶余饭后无事生非的闲话趣说!这在笔者看来,都是仁者见仁智者见智的争鸣,恰恰是印证千年瓷都“活态”渐进血脉新。

客观上说,现代化的瓷艺流程也几难达到零瑕疵,再精湛“刀耕火种”也是土办法。或许,这个世界只有你不敢想的,还真有别人敢做到的,有瑕疵就砸掉!!!事实上,这还真不是诚德轩首创,当年御窑厂给皇宫的御用瓷就是这么“任性”来的,诚德轩只不过是在启用曾经的宫廷“标准”而已!如果说是为了炒作,难道仅仅是“砸”就能出品牌那么简单?得有长期付出成本的底气才是!所谓零瑕疵,应该理解为对完美极致的追求,是一个上无封顶的紧箍咒!

在业内,对诚德轩的“苏公窑”名号,一直是不少人异议的话题,原由是历史上的“三苏”于陶瓷素无关联,更无来过景德镇的确切考证……如此说法,也确是客观事实,但这并不妨碍“苏公窑”作为诚德轩旗下的四大品牌之首。在苏元阳看来,他作为苏洵三十四代世孙,以“苏公窑”命名,益于传播“三苏”,弘扬雅宋文化,传承千年瓷都文明!

笔者看来,有如此“阔气”的祖上,其后裔顺“光”命个亮名儿,何尝不是在情理之中,是血脉慧袭的好事儿!若此“苏公窑”几百年后还在,便是后人考证乐道的“古窑”佳话!

图/文 舒鸣

编 辑 任静