中国古代是指公元前221年统一之前。这一时期的识字使我们大约在公元前 1500 年到公元前 221 年之间。你可以看到这是一个相当长的时间。

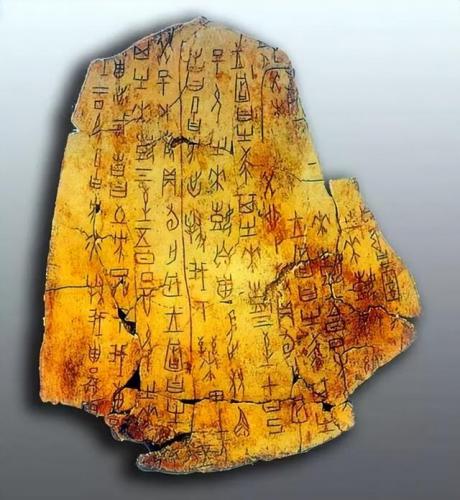

在商代期间,直到公元前 1046 年,文字的使用并不频繁。

通过在龟壳和牛骨上刻字来记录占卜的结果。通过将字符刻入模具然后铸造出来,用于记录青铜器皿的所有权。除了贝壳、骨头和模具,文字还写在竹子或木头和布上。可能他们的大部分文学作品都是口头的。

那什么样的人必须要会读写呢?一般是一些公职人员,些许文化是必须的。还有就是文字先生靠此谋生,比如老百姓有需求写一些书信或记录一些私事等。当时的贵族就不用说了,是必要的。基本都是父亲教儿子的方式传授仅有的一些文化。早期,除了他们,可能很少有人会读 或 写。因为没有必要。这有点像今天的钢琴:钢琴是存在的,而且是种不错的技能,但对大多数人并不是必要的。

孔子是为所有人提供教育的革命者(为了打破贵族的权力)。但即使在他的教学中,阅读和写作也不是太重要。唱歌和跳舞比阅读、写作或算术重要得多。

随着社会的发展,文字越来越普及。人口增长,因此管理需要书面记录。越来越多的人学会了阅读和写作,并且保存了很多文字信息。但这些仍然是用竹子和木头写的,在当时很难买到白纸。

绝大多数人在没有识字的情况下也相处得很好。据记载可能只有大约 1% 的人口知道如何阅读和写作。

还有这个问题得看识字标准,一直以来一个误区就是单纯讨论识字率而不讨论识字标准,这点上就得说毛主席的思维超前一步了,在30年的《寻乌调查》里他就特别注意学历和实际读写能力的区分,他的调查入下:

不识字 百分之六十

识字 百分之四十

识字二百 百分之二十

能记账 百分之十五

能看三国 百分之五

能写信 百分之三点五

能做文章 百分之一

初小学生 百分之五(五千人)

高小学生 百分之八(八千人)

中学生 五百人

大学生 三十人

出洋学生 六人

秀才 四百人

举人 一人

可以看到,识字率高达40%,但是真正有读写能力的其实不超过10%

古代的情况可能类似,很多人认识一点字,但估计宽泛一点看,具备读写能力的也不应该超过15%,实际上买过书自学各类知识的可能不足5%,应该是非常低的

前面有人谈的妓女,其实妓女除了柳如是之类出名的,大多数未必识字,包括艺人,民国艺人其实很多都不识字,有些好学的,如白玉霜,是后来自己花钱学的,那么不识字怎么演?一个就是师傅口授,一个是自己现编,师傅告诉你大致剧情,你自己琢磨,到白玉霜才开始固定唱词。艺人里,新凤霞解放前是不识字的,但是她特别刻苦,又有吴祖光这个大文豪指导,进步很快,50年代已经可以写一些文章了。侯宝林只念过三个月的书,不识字,他自己想办法学,开始是从戏折子(给人发的戏曲节目单)上学,通过白沙撒字学,努力读小说小报,但是三五百字文章他还得连蒙带猜,不过他有这个底子,解放后进步很快,很快就能写文章了。

类似的,很多和尚不识字,刻字匠其实也不识字,这点其实不是感觉很奇妙?古代刻字和白沙撒字的未必认识几个字,今天则相反,绝大多数人识字,但会刻字的少,会白沙撒字的更少,快成绝学了。至于医生,很多是秀才转的,倒是识字率很高的群体,不过过去医生也不多。那个时代,其实你看什么华佗,李时珍之类名医极少的,大多数医生,其实也就是识个字,背下一些方子。

我们再看看清代的大数据统计,直接上图:

可以看出,民众的文化水平在清朝有很大的提升啊!可能是与当时的政策有很大关系。

你们觉得当今社会民众的文化处于什么水平呢?欢迎讨论!