一、金平县概况

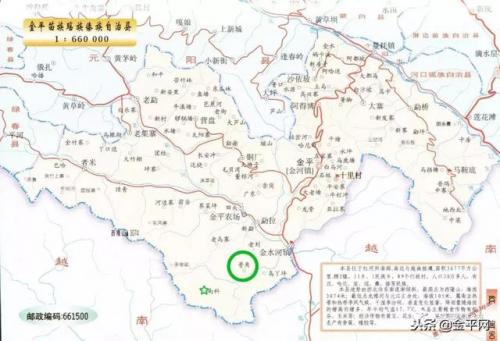

金平苗族瑶族傣族自治县地处云南省红河哈尼族彝族自治州南部,国土面积3677平方公里,辖13个乡镇、93个村委会4个社区、1151个村民小组及1个农场(辖13个生产队、4个民族队),总人口37.13万人(2015年),是集“边疆、山区、多民族、原战区、贫困”五位一体的国家扶贫开发重点县。

金平县与越南2省5县接壤,边境线达502公里,居全国与越南接壤边境县第一位,居全省25个边境县第二位,占红河州边境线总长的59.2%。拥有金水河国家一类口岸、热水塘和地西北两个边民互市点以及58条无天然屏障通道。

山区面积占全县国土面积99.72%,最高海拔3074.3米 ,最低海拔105米 ,海拔高差达2969.3米 ,“一山分四季,十里不同天”是金平立体气候的真实写照。

金平是红河州唯一由多民族自治的少数民族自治县。境内世居苗、瑶、傣、哈尼、彝、汉、壮、拉祜(苦聪人)、布朗(莽人)9种民族,其中拉祜族(苦聪人)、布朗族(莽人)属于从原始社会直接过渡到现代社会的“直过民族”,少数民族人口占全县总人口的87.41%。

全县人口最多的少数民族是哈尼族,据介绍一共有8个支系的哈尼族生活在这片土地上。此次前往的村寨名为“普角”,位于金水河镇。金水河镇地处国家级口岸—金水河口岸,位于金平县南部,东邻十里村乡,南连越南,西接勐拉乡,北与金河镇相连。地域面积433平方千米。镇政府驻那发街,海拔301米,距县城38千米。辖6个村委会,64个村民小组。世居民族为苗族、瑶族、傣族、哈尼族、彝族、拉祜族、汉族及布朗族,少数民族人口占总人口的99.1%。普角村委会地处金水河镇西边,距金水河镇政府所在地41公里,辖普角老寨一队、普角老寨二队、普角老寨三队、普角新寨、南宋老寨、南宋新寨、大风梁、小风梁、广西寨和冷坡10个村委小组,世居哈尼族、瑶族和拉祜族。

金平县地图

二、服饰探访

我们一行六人到达普角村后,当地小伙阿文(白绍文)早已为我们准备好一桌丰盛的午饭。席间,村委会总支书记也是阿文的堂兄白志学在交流中向我们介绍了当地哈尼族的一些情况。饭后在村中走访,在路途中我们看到当地哈尼族旧式房屋为干栏式建筑,这和哈尼族其他哈尼支普遍居住的土掌房或者砖石建筑有了明显区别。支书介绍,当地土司为傣族(白傣),因此这片区域很多民族的房屋建筑样式都是干栏式建筑。

关于当地哈尼族的称谓,书记介绍自称为“Haqniq 哈尼”。至于互称,我们之前了解为是“Xagal Ssaq夏噶人”,但书记为我们纠正,夏噶只是对这一代区域的哈尼人的称呼,涵盖不了整个支系,他们认可的互称的支系名是“Goqjoq 果觉”。

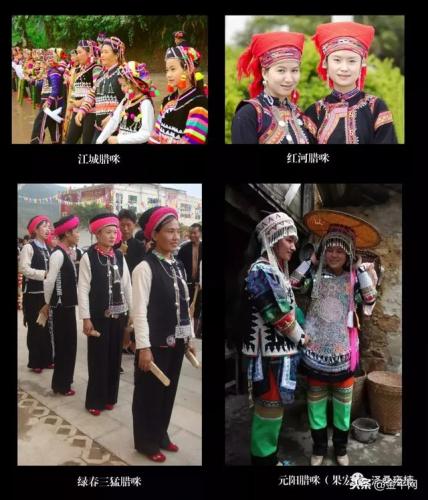

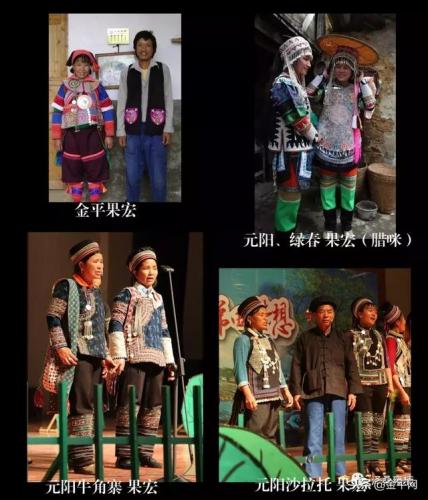

这就产生了一个很有趣的问题,哈尼族的支系名称以互称为主,即哈尼族内部不同支系互相之间的称呼。这些互称的支系名往往会因为临近支系的不同而产生变化,即视角不同,对同一支系的称呼和认知产生了差异。比如被称为“果觉”的哈尼族支系,绿春、金平两县皆有分布,但是他们的服饰则完全不同。又例如被称为“腊咪”的哈尼族支系,分布在江城、墨江、红河、绿春、元阳、金平等地,涉及人数众多,各地服饰皆不相同。在金平、元阳、绿春、红河交界的藤条江(白那河)一代居住的腊咪支系,则被其以东居住的昂罗、罗毕支系称为“Goqhoq 果宏”,但“果宏”这个称呼同时又涵盖了元阳、金平一代不同服饰的几支哈尼族。以上“果觉”“腊咪”“果宏”的支系又自称为“哈尼”,在自称上属于哈尼族哈尼支的,可见哈尼族族群内部互称的复杂性。

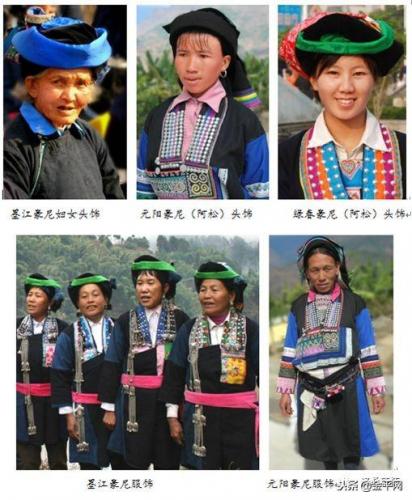

图002 果觉支服饰

(图003)腊咪支服饰

(图004)果宏支服饰

为了具体了解当地哈尼族的服饰,阿文和阿乐(李乌勒)携我们继续走访。在一位热情的哈尼族大妈家中,终于看到了这些服饰。

(图005)

此果觉支哈尼族服饰类型属于长衣短裤型,但为了生活生产劳动方便,也同时存在短衣。

(一)头饰:由pacol 头帕、aoqkyul 帕箍、wuvqpavq 盘头流苏构成。

1、pacol 头帕由两幅深青色土布拼接而成,长约40厘米,宽约28厘米。表面由十字数纱绣滚条分割成上下两个主要区域,上半部在靠近中间界限处用滚条围成“同”字框;下半部用滚条竖直分割成9个区域,同时装饰上白色、葡灰、淡粉、桃红、柠檬黄、淡黄色的圆形丝绒花“alyeiv yeivbial”。在头帕背面,除了中间的“同”字区域,外围都用白色、葡灰、淡粉、桃红、柠檬黄、淡黄色拼布片覆盖,上下区域各4片,左右各1片,布片之间以卷针撩缝。

(图006)

2、aoqkyul 帕箍由两组不同的头箍组成。

一组为红藤帕箍“aoqkyul jeiqnil”,由4根并列的红藤经绑扎装饰而成,如今红藤普遍更换为红色的圆形电线;绑扎处为淡粉色布条以针线缝住,并装饰有银泡或者刺绣,左右两处各有一朵毛线流苏;红藤帕箍后开口处以布条缝纫连接,长约10厘米,布条为6片彩色方形小布片卷针缝合而成,和藤条连接处装饰有圆形绒花以及银泡钉缀,布片背后衬布为白色,上下边缘用锁针加固并装饰。

另一组为银泡帕箍,由柠檬黄、白色、淡粉色的3条布条拼接而成,背衬为粉色布料,正面接缝处钉缀两条银泡带;帕箍两侧各钉缀有成组的绒花以及一朵丰满的桃红色的毛线流苏;后部开口处以淡粉色布条包裹,并装饰上7色绒花。

(图007)

3、wuvqpavq 盘头流苏,由两串构成相同的彩色毛线流苏组成。每一串流苏以白色粗线串联柠檬黄塑料珠为主干,由根至梢,依次加入4对共8根毛线流苏,颜色各异,根部第一对为经合捻加粗的白色毛线,其余3对为橘粉、白色、紫色、粉色、淡粉色未合捻加粗的毛线,并在中部和尾部各扎紧一道,这8条流苏顶部都装饰有绒花。盘头流苏末梢则一分为二,穿有银色塑料珠并错落有致的杂有绒花,梢头则各绑扎有稍短的的白色、黄色毛线作为流苏,尾部扎紧一道。以上共10条流苏,最终末梢长度平齐一致。两串流苏在根部打结固定为整条。

(图008)

(二)衣服pilhaoq :按照襟式不同分为大襟和对襟款。

1、大襟衣:衣身左右共用6幅布幅,通袖长约150厘米,衣长分为长衣和短衣,长衣衣长在90——120厘米左右(大腿至膝盖上下),短衣则在70-80厘米左右(腿根上下)。

襟式为直领对襟开领附斜边大襟,前身左襟另接一幅为大襟。粗看之下近似立领斜大襟,但是领式则很有特色。

(图009)

领子lolheiq:在肩线处左右横开约15厘米作为领窝,另接一条宽8厘米,长约20厘米的布条补齐领窝,即为开领。领面另用长约75厘米的整条黑色布条绱在衣身面上作为领子,领子两端压向衣身中线。领子内侧边缘用粉色滚条滚边,另有两道彩色滚边条镶在领子内外两侧。领子的扣系,依靠钉缀在右身侧的一个三角形银泡饰片pi’lal,顶角处缝一纽扣,扣鼻则在左侧对应处。

(图010)

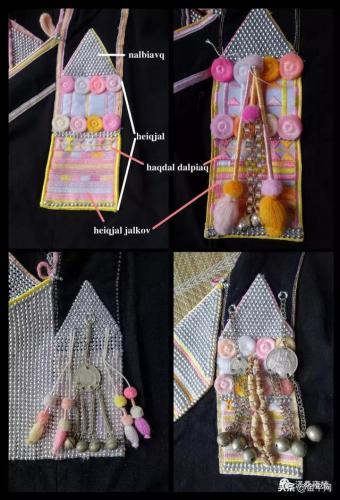

外襟领端钉缀一片三角形绣片“nalbiavq”以及一片方形绣片“heiqjal”。三角形部分钉缀满银泡作为装饰,其下部的方形布片分为上下两部分,中间以两行银泡隔开:上部钉缀上下两行圆形绒花(每行4朵),中间空余部分可绣3、4条竖条刺绣带作为分割,其间也有刺绣三角纹饰,也有空白的。此外这里往往钉缀上银币铃铛(qullul)、绒梗(byuqkaol lodul缠丝花梗)海贝(helsiiq)、流苏做装饰,它们或成组钉缀,或者只是其中一两样。“heiqjal”下半部开端为两行尖角相对的三角刺绣纹饰“haqdal dalpiaq ”,下部为横条纹的刺绣装饰“ heiqjal jalkov”,底部亦是一两道银泡钉缀。整个方形绣片“heiqjal”四周以结边绣装饰,然后钉缀于领端。

(图011)

大襟:大襟上部从中线向腰侧倾斜而下至裉下,但并不于腰侧重叠,而是距离5、6厘米处,再斜向下摆处撇开。大襟上的装饰,简洁者只是用滚边条镶滚上等距的两条,盛装者(多为长衣)则钉缀银泡。银泡钉缀装饰称为“aoqkyul kyulhaoq”,也有两种方式,一种为和大襟上斜边平行等距宽的,其间有彩绣的横条纹间隔;另外一种则纯为银泡,和领端“heiqjal”饰片的底部平齐,至大襟侧边则另伸下一片方形区域。后一种装饰法,虽然没有彩绣杂间,但是装饰面积大,因都是银泡,更显炫目和华贵。

(图012)

衣襟四周依目前做法,都是以彩色布条镶滚上等距的两条滚边。在一些旧衣上,腰下两侧内侧滚条则是以平针刺绣条装饰,底部则为切针线迹,衣襟四周则是滚边条包裹镶滚,紧靠滚边条的还有两道切针线迹装饰。

(图013)

袖子lavqboq:每边袖子都是由两幅布拼接而成。在裉下另有一块方形插片“lavqhhuv duqkaoq”,目的是解决胳膊的活动松量(图14)。在其他地区或者民族的剪裁中,腋下多会直接裁剪为弧形,但哈尼族果觉人这样的做法,无疑是体现了“惜物”的美德和生活习惯,将裁剪衣物的零料最小化,利用率最大化。这种习惯,在袖子第一布幅的缝合处也有体现,这块布幅也保持了完整的方形,只是将多余的缝份撇向两边,并没有因为逐渐缩小的袖口而剪裁掉。经询问当地大妈,她们的解释是“这样可以防止接缝处开裂”,可见还有一定的实用性。袖口有宽窄不同的滚边,接近袖口处的宽滚边“lavqboq boqdaq”由粉色和柠檬黄两块布片组成;窄滚条“lavqboq boqgee”则用彩色布条制作。

(图014)腋下插片

(图015)

2、对襟衣pilpav :

衣服为圆领口,绱立领,对襟中开,长袖,短身。我们看到的这件对襟短衣是一件女童装,衣身共用5幅布,即布幅的分布是以中间一幅为中心左右对称的。每条袖子用2幅布拼接。因为哈尼族传统纺织的布料布幅较窄(20厘米左右),以及惜物意识,因此衣身为了足量,又另外用小半幅布料在中心布幅两侧进行了拼接。

(图016)

领口以下有三对银质圆形对扣(piltaoq),纽面圆形錾刻乳钉纹和轮花,扣为圆环形。衣襟左右上部10厘米装饰有钉满银泡的饰片,并每边各钉一组银质银币铃铛饰件。

(图017)

衣襟开襟做法,在衣身正面直接将中心布幅从中破开,加黄色布料的绲边并作为内贴边进行固定,然后衣襟每侧各镶两条白色底的平针刺绣条。腰身两侧做法同衣襟。衣摆为折边另加淡蓝色绲边沿边装饰。在裉下同样另有一块方形插片“lavqhhuv duqkaoq”。

(图018)

此种款式的女装,大妈向我们介绍说,同时也是女子出嫁的服饰,可惜的是他们家并没有新娘的任何服饰。不知道嫁装之上是否还有其他装饰。

(三)裤子lavqhhaq。

裤装为大口短裤,裤长刚好盖过膝盖,亦用土布缝制,黑素无装饰。每边裤管以3幅整幅布料长边拼接,裤腰处程90度垂直相交,交点与接缝处错开约3厘米,裤子侧边线也与接缝处错开约3厘米。裤腰宽约10厘米,为一整条布料。在裆部每面各拼接一块直角三角形插片,裤边直边与三角形斜边缝合后,余下的部分不经剪裁仍旧以直边缝合成裤管。因此在三角形的右下角处,裤子是展不平整的。但这样的制作方式除了能保证不使布料零碎之外,裤口处的裤管上下也能保持同一个宽度。裤口处约有9厘米宽的一道折缝作为装饰,裤口的毛边处理方式为折边,折边顶端到折缝处。

(图019)

(四)配饰

1、项圈lanldmq

果觉妇女的项圈分为两类,一类是挂在脖颈处的,一类是斜跨在肩膀上的,她们把这两类都称呼为“lanldmq”,即项圈。

(图020)

alyeiv lanldmq 花项圈:为粉红色毛线,用手工斜编织技法编织而成。单层,平纹结构,宽度约3厘米,周长约有60多厘米,两端以黄色毛线做成的绒球扎束固定,并另外垂有两个黄色的绒球做装饰。从织带分析来看,大约应有14根经线,起初以为是借助编制凳完成的,结果当地人告诉我们,是以手指挂经,双手穿挑的方式编织的,并不需要另外借助工具。佩戴时候则直接从头套下,环绕着颈部,绒球则置于身后。

julsiiq lanldmq 珠项圈。顾名思义,是以串珠制作而成的项圈。以淡粉,黄、白、淡紫、橙各色料珠、仿珍珠、玻璃珠,每色一串,共18串长短不一的珠子组合制作而成。线头则合众为一,编成辫子股,并用毛线扎绕固定,辫子股线头一端则装饰毛线绒花。佩戴时候,线头一端斜挂在右肩上,斜绕过胸前至于左肋下,复又从后背到达右肩。

2、腿套 keelbaoq

腿套古称膝裤,是套于小腿上一种服饰。几乎所有的哈尼族支系原来都有腿套,但在现代发展中,穿长裤的几支哈尼族支系都已经不把腿套作为必须的服饰品来穿戴了。果觉人穿着短裤,光溜溜的小腿如暴露在外,在田间劳作或者行走山林间的时候,容易被蚊虫叮咬或者草木割伤,因此腿套仍旧在生活中占有重要的作用。

果觉人的腿套以宽约28厘米的布料围合成直筒状。后部顶端有小开衩,并穿有系带,用于系住腿套。腿套上部有拼布贴饰,并沿拼布贴饰下部和背缝处有数纱绣装饰。背缝中点还贴有一朵圆形绒花。

(图021)

3、挎包

挎包在当地的哈尼族妇女中几乎人手一只,虽然未必随时有装物品,但是也作为平时的装饰而存在。

挎包用的布料极窄,大约不到15厘米宽,为白色和黑色经线交替的平纹土锦织物。包面为两幅土锦拼接而成,左右则是用完整的一幅土布分别拼接,即作为包身同时也是挎包带。此种剪裁样式的挎包在云南各地都有。

在包口为了防止磨损,用彩色布条进行了滚边,并钉缝了3对共6个圆形绒花作为装饰。包底部用各色毛线相间做成绒球进行装饰。

(图022)

(五)穿戴

在我们的邀请下,大妈为同行的李姐(李娅)进行了头饰的穿戴。

(穿戴视频)

(图023)

(图024)

三、视角的延伸

(一)当地拉祜族苦聪支系的服饰

这类长衣搭配短裤,衣服为对襟接大襟,裉下加插片的式样在其他民族和地区并不广泛存在,但同居一地的拉祜族服饰和哈尼族服饰比较近似,在当地哈尼人的讲述中,拉祜族是向哈尼族“借衣服”穿的,这个说法让我们觉得有些好奇,于是赶往当地的南科村委会去看看拉祜族苦聪人的服饰,通过比较发现两个民族在服装的制作上基本一致,在装饰上又有不同。

南科村是金平县金水河镇的一个行政村,地处金水河镇西边,距金水河镇政府所在地65公里,到镇道路为土路,交通方便,距金平县城112公里。东与乌丫坪村相接,西与越南莱州省清河县接壤,北隔金水河与普角村相望。距镇政府65公里,村委会海拔940米。地域面积151.11平方公里,辖11个村民小组。

这里的苦聪人女装,上衣基本和哈尼族果觉人的一样,只是制作细节上显得略微粗糙些,同样用了裉下的方形插片,整体的颜色搭配上则更浓烈些。

(图025)

头饰则有异同。相同的是都用了红藤头箍和银泡头箍,但是不同的地方却更多,有着明显的毛线绒花带,围系在头顶,一簇簇的绒花像盛开的花朵环绕在头上,两侧各有三串毛线流苏。垫于毛线绒花带下有一条花布头带,下部露出装饰性的两行银泡,左右两侧有黄绿两色间隔串联而成的珠链,佩戴时候珠链绕过颌下。

红藤头箍使用的红藤行数更多,多达6道,所以头箍显得更宽,但是其上的装饰并不多,以银泡装饰为主。而银泡头箍则只是简单的一道银泡,但脑后却装饰着4串串珠毛线流苏。因此整套头饰从脑后看,就会有花团锦簇的感觉。

这一套头饰的主要配件反而和金平县者米乡一代的哈尼族女装头饰基本相同(见图40),不同在于苦聪人更喜欢更多的毛线流苏装饰,将其数量变得更多更大。而者米乡一代的苦聪人在衣服上则接近当地的哈尼族,可能头饰风格是两地苦聪人都保留的部分。

苦聪人的项圈,由多条毛线手编的斜编圆绦和串珠组合而成。每条手编圆绦都用了对比色,串珠颜色也用了淡蓝和玫红的冷暖对比色,并在线头两端装饰了较多的流苏和绒花。

(图026)

当时访问的这位苦聪大姐并未穿着本民族裤装,经询问解答,她们平时就穿的长裤,也没有什么装饰。可能苦聪人对于裤装并不是很在意。

前面我们已经介绍,金平境内世居的9种民族中,拉祜族(苦聪人)属于从原始社会直接过渡到现代社会的“直过民族”。当地的哈尼人称他们为“kalgyu(咖轨)”。过去他们的社会发展阶段处于原始社会,衣食住行都处在比较落后的状态。依据资料介绍“到云南解放前,他们(苦聪人)主要靠采集和狩猎维持生活。刀耕火种的玉米,收成只够吃三四个月。成年人用芭蕉叶片或兽皮围在腰间遮身,少年儿童则全都赤身裸体。居所是用芭蕉叶盖的棚屋,还有许多人是穴居岩洞或树洞。”在金平、绿春两地的拉祜族苦聪人,服饰上都靠近周边的哈尼族支系,虽有自己语言,但也能用哈尼语交流(两族语言同属汉藏语系藏缅语族彝语支),这些都可能是“借衣服”现象产生的便利因素。

(二)哈尼族其他支系存在的此类服饰

1、努伟阿卡的女装

努伟阿卡主要居住在我国境内版纳勐腊勐伴镇、以及老挝的丰沙里省,居住在老挝的自称“勐乌阿卡”,属于“努伟”支,她们的服饰类型有别于阿卡支系普遍的对襟短衣+短裙的样式,而是大襟长衣+长裤(或过膝半长裤)类型,从款式上更接近哈尼支的穿着。在刺绣技法上,她们广泛使用剪花贴布绣,图案大方明了,和其他阿卡支系惯用大片的十字数纱绣的喜好也有明显区别,而和哈尼支、以及部分豪尼支中的偏好有相同之处。

努伟阿卡人在其居住区域内也能看到两类不同的襟式样,一种是“厂”字形大襟,另外一种则和果觉人的上衣一样,为斜大襟的样式。两种样式有一定程度的混穿,不注意看的话容易被忽略掉。

(图027)

她们的衣襟都是对襟加装大襟,甚至连装饰区域、装饰手法也近似。努伟阿卡人的对襟领端和大襟上也有彩色横条纹和银币装饰,但是盛装时候,会用层层叠叠的银币如鱼鳞一般加钉在这些横纹上,显得盛大而华贵。但她们的上衣襟边却没有果觉人一般进行镶滚装饰,连同裤子上也是黑素的,显得比较朴素。

此外,努伟阿卡人的上衣在剪裁上却没有金水河果觉人的方形插片,这显示出,他们既有类似的地方,但也有各自的发展,在剪裁上可能果觉人的这类做法要更为“存古”一些。

(图028)

2、豪尼支的女装

哈尼族豪尼支几乎全部住在我国境内,其他支系对其互称有“阿松”“多塔”等,分布区域较广:普洱市的宁洱、墨江、思茅、江城,红河州的绿春、红河、元阳、金平,以及玉溪市的元江等县市都有分布。各地服饰变化较大,但以上衣+短裙的款式为主(部分支系穿短裤),其中有一款类型的服饰在多地共存,应是豪尼支原来普遍共有的款式。

(图029)

这个类型的服饰同样为对开襟加大襟的样式,但是所接大襟位置有高低不同的情况,如墨江、元江豪尼女装,大襟从平齐于锁骨的位置接缝,斜下延伸至腋下,由于装饰较少,外加里面衬着大翻领的白色衬衣,几乎难以辨认出是立领大襟还是对开襟加大襟的式样(图30);而元江多塔女装,内衬的同样是这样一件衣服,只是接襟位置比前者稍低,由于穿着在内层,如果有衬衫翻领或者项圈等饰物遮挡,也几乎是关注不到(图31)。其余的豪尼、阿松女装的接襟位置则更低,一般在胸前或者肋下,如果不仔细观察,会以为这是一件对襟的上衣(见图29)。

(图030)

(图031)

元江、墨江等地的豪尼女装,目前出现衣式改变、装饰简化的现象,如上衣剪裁变为更为普通的立领厂字大襟式样,衣服上几乎没有任何刺绣装饰。以及舍弃裙装,直接穿短裤。造成这种变化的具体原因可能可以成为另外一个专题,需要学者进行探究了。

(图032)新旧两式服装并存

总体来说,因为豪尼支女装有围腰、外套、项饰等遮挡,一般不会注意到其上衣剪裁方式与哈尼支果觉人女装上衣的相似之处,豪尼支女装剪裁中也没有裉下方形插片。这些细节在其他哈尼族支系或者周边民族中是否存在,也需要我们假以时日去了解和发现了。但这至少说明了,金平金水河的果觉女装应和豪尼支女装有共同的流行因素,只不过因为后世不断的迁徙,成点状分布,其中的联系更需要从迁徙路径、语言、口传文化等方面去解读了。

3、中原地区的服饰

有考古发现以来,中原地区各个时代的女装都较边疆地区更为丰富、完整和成体系。

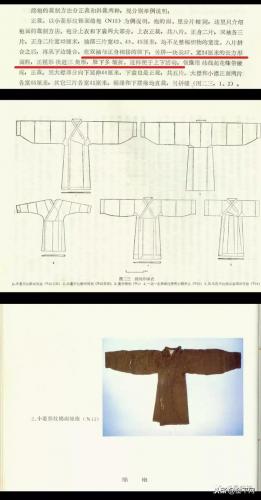

与裉下的方形布片类似的有战国时期马山楚墓出土的服饰,只不过马山楚墓加装的是长方形的插片,研究学者称为“小腰”,因此相对而言,马山楚墓的服饰的腋下乃至于前襟是铺不平整的。隋唐以后,这类制作方式基本就消失了。

(图33)

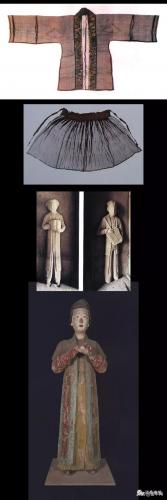

到了宋代,女装基本以直领对襟式为主,衣身长短随时代流行变化,细密的百褶裙实物也在考古发掘中出现,由于裙片侧边不可能打褶,所以往往有宽窄不等的光面。穿系时由后往前身围合,因此身前会出现平整的光面。这种外观样式的女裙在苗族女装中多见,哈尼族阿卡支系、豪尼支系和其他支系的前平后褶样式的女裙或许与此有关联。

(图034)

元代女装既有承袭前代,也有了新的变化,便装衣长普遍缩短到腰胯部,交领服饰逐渐占据主流,但是对襟服饰作为外罩也是一种普遍的穿着方式。相比之下而言,哈尼族阿卡支、百宏支的对襟衣和短裙(或只是百褶的后围腰)更像是停留在了此一时期(元代攻打云南时,当时哈尼族政权的一个中心——元江罗磐甸也被元军围困攻打,战败后导致元江地区的哈尼族望风而逃,由此西逃的阿卡支和逐渐东迁的百宏支从此缺少了直接和中原王朝往来的封建领主,下层民众对上层服饰的效仿效应中断,考虑到边疆流行往往晚于中原,可能导致这部分哈尼人服饰的底层记忆停留在了南宋末到元代这个时期)。

(图035)考古出土的元代服饰

(图036)哈尼族阿卡支女装:上衣、裙子和胸衣

明代中前期各种交领短衣是主流,元江那诺乡、因远镇一代哈尼族服饰和红河奕车支系服饰的交领可能和这种流行有关(图37、38)。明朝中期开始逐渐出现立领服饰,晚期以立领服饰为主。目前学界对明代立领衣具体是如何出现的还没有一个定论,但是金平者米等地的哈尼族女装的立领斜大襟服饰,其领式、襟式和金属领口等细节则明显可见明代立领大襟服饰的痕迹。

(图037)考古出土的明代交领大襟袄衫

(图038)哈尼族尚存的交领服饰

(图039)明代立领大襟服饰

(图040)金平县者米乡一代的哈尼族女装

清代以来,立领服饰成为绝对的主流,由于红河南岸(俗称江外地区)的哈尼族哈尼支从唐以来就一直聚居在这片区域,未受到过大的战争的干扰,且江外地区有多个封建领主从唐以来历朝历代一直接受朝廷的招安和封建,甚至到清末形成了江外十八土司(不全是哈尼族土司)的格局,和中原王朝的往来比其他支系更为紧密,这种影响一直持续到民国时期,因此在服饰上不同程度的保留了清代晚期、末期乃至于民国初年的款式。

纵观中原地区女服发展的过程,目前未发现存在果觉女装的对开襟加装斜大襟此类式样的实物,这种式样很可能是哈尼族在历史进程中吸收内地服饰进而自行开创的样式(出现的时间点不明了),并在一定时期内有广泛的传播,因此今天在各地的哈尼族支系中都有了存留。

结语

这次的接触,时间虽然短暂,探访内容相对单一。但通过这样实地的接触,为梳理哈尼族不同支系的女装和历代中原服饰的关系又增加了一点新的思考,对于考证各地哈尼支系和中原王朝的接触、各支系哈尼人之间的关联,或许从服饰的角度也可以提供一个可观的视角。

我是第一次接触到果觉女装,果觉女装细节所呈现出来的特性,从中可探究的内容很多,有服饰史、民族学、服装剪裁制作等不同的领域,可能以我目前的阅历和知识,所能想到的亦是有限的,乃至于有舛误,渴望各位师长、各族同胞和同好提供更多信息,多批评指正。

▍原作者:泽桑雍楠