泥峪风光

泥峪河瀑布

松果菊海

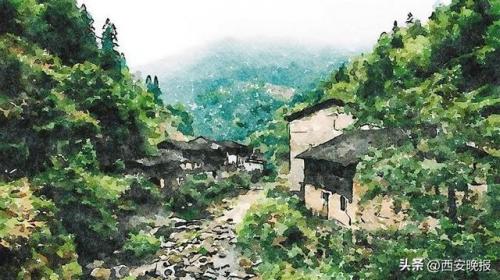

河坪村

桦里河

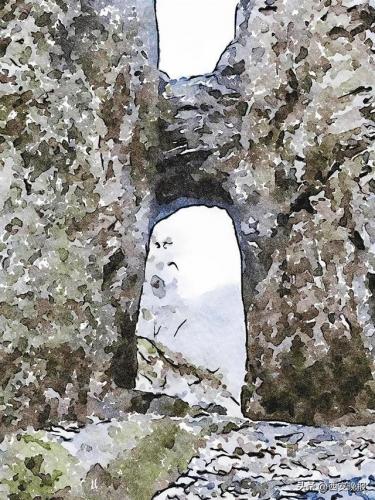

石门遗址

因为早就打听到泥峪并不是一个人人可进的开放峪口,所以我提前联系了西北农林科技大学宋军阳副教授,随同他的秦岭野生植物种质资源调查小组,于去年7月,和他的研究生小张、向导徐老师一行四人,从杨凌出发前往泥峪。

泥峪是秦岭北麓西安地区最西边的峪道,和宝鸡最东边的大镇沟(又名大振谷)峪道相邻,峪口位于周至县与眉县交界处的竹峪镇塔庙村。历史上,泥峪是傥骆古道的进口之一,傥骆古道出口华阳镇西南有地名为“围子坝”,《周至县志》载:“围谷又名韦谷,在县西南50里,与鹛县结界,俗讹为泥谷。”即现在所说的泥峪。清代毛凤枝的《南山谷口考》中也有这样描述:“在周至县西南,为周至、眉县连界处。有韦谷水,北入渭。”傥骆古道在古代相当于从关中进入四川的高速公路,虽然随着时代的发展,它的繁荣早已成为历史,但如今西安飞往汉中的飞机航道,还是沿着傥骆古道飞行的。

峪口·泥峪村

都说秦岭是西安的后花园,这话一点不错,杨凌至泥峪,只有不足30公里的路程,早晨出发的时候,天色阴沉,一度还滴滴答答下起雨来。好在一路向南,天色逐渐放亮,路旁野花摇曳、村庄星罗,巍巍秦岭渐渐逼近,如展开的画屏,青翠若滴,令人赏心悦目。

车到泥峪森林管护站门口,递交了相关证明,随后再往南就正式进山了。泥峪河水声潺潺,一路伴我们盘山而上,水泥路面变得窄而弯曲,一面是壁立的青山,一面河道宽阔处零星有住家红色的屋顶掩映在绿树之间,仿佛刻意用来点缀山水一般。此处路段,据说有上世纪70年代周眉二县为修水库开山凿石而成的导流渠“双龙洞”,但因为我们意不在此,就只能远望澄澈的龙潭水,遗憾地“打马而过”了。

泥峪河流过一个山坳宽展处,沿河岸错落着几户院子轩敞的人家,山里人家都是没有院墙的,我们停下车,看见路边一栋贴了白瓷砖的大房子上挂有“周至县改英养殖专业合作社”的牌子。经询问,旁边菜畦里忙活的大姐正是改英本人。大姐说塔庙村是典型的山村,人口不多,占地很大。几个村民小组不但各有各的名字,而且相距都很远,峪口这个村子倒很贴题,就叫“泥峪村”。村里的青壮年上学的上学、上班的上班,几乎都不在家;绝大多数年轻人都在城里买了房,平时很少回村里来。大姐说她五十出头,儿女也都离家了,自己和老伴在山里住惯了,舍不得这大秦岭的碧水青山,就组织村里人成立了这个合作社,主要作务松果菊、萱草、百合等。

抬眼看去,路边果然有一大片松果菊田,花朵有拳头那么大,花心像松果,是圆球形,上面还长着橙黄的细细的管状花,看起来毛茸茸的,很可爱;花瓣有单层的也有多层的,五颜六色、花开正艳,衬着碧青的山色,分外靓丽。田埂上还有一丛丛沿阶草,擎着一枝独秀的淡紫色花序在微风中摇曳,颇有些楚楚动人的韵味,听大姐说,这是她从山上移栽下来的。我们还想再找些纯野生的植物,就淌过河,往山上走去。野草杂生,高过人膝,成群的牛虻旋飞在我们身边,虽然我们戴了帽子围脖手套,下车前还喷了些防蚊花露水,但裸露的手腕、耳后仍不免被叮出了血。

有一处荒园我印象深刻。那是主人曾经精雕细琢过的一处庭院:一条平整的岩石铺成的小路将院子分成了两个部分,园里高大的紫玉兰还零落地开着花,而木槿花枝正繁,枝上密密地缠绕着野党参细软的藤蔓。靠路边有一架木亭,顶上的茅草早朽了,胡乱地披散着;正对面两层红砖小楼的廊柱已经被各种藤蔓植物覆盖了,但阶前的一排川百合株形高大,橘红的花瓣上有黑色的斑点,几只黑底红斑的大蝴蝶在百合丛上忽而展翅飞舞,忽而佁然不动,不知怎的,给这个破败的园子增添了一丝神秘瑰丽的色彩。

进峪·河坪村

从泥峪村开车约四五公里,过了一处刻有“石门遗址”字样的石碑后,就到了河坪村,这也是属于塔庙村的一个自然村。泥峪河在这里由西南方向转入北流,拐了个小弯,河湾就变得开阔起来,人家多了,路边的松果菊田也更多了。水泥路的尽头立着一块大石头,上面用白色颜料潦草地写着几个大字“河坪客栈欢迎你”,旁边还有“崖柏工艺手串”几个小字,这牌子对面有个简易的停车场,旁边竹林小径通到的一处场院,应该就是“河坪客栈”吧。

竹林旁的土豆地里,有两个人正头顶着毛巾在拔草。地头大树底下,四五个中年男子在乘凉,其中一个敞着肚皮躺在凉椅上,这让一下车就被牛虻骚扰的我们极感惊讶,“难道你不怕被牛虻叮吗?”我好奇地走过去问。那人戏谑地回答:“我当然不怕,它们是我们河坪村养的,认人哩,专叮外地人。”旁边一个穿着浅灰中式衣裤,留着及肩短发,看起来颇有些仙风道骨模样的男子笑着说:“你那是皮糙肉厚,牛虻扎不透。”惹得大家都笑了起来。快到中午,他们热情地邀请我们吃饭。听说有植物专家,指点着树荫下的几盆兰花请宋教授鉴别,又各自秀出手腕上的崖柏手串让我们欣赏,笑称自己是典型的“靠山吃山”。这话说的没错,这山清水秀的大秦岭,可不就是金山银山么!

泥峪的路远没我想象得那么难走,左侧沿河,右侧靠山,但河谷不深,山坡大多数时候也比较和缓。青山微雨后,满眼盈绿意:远山含黛,近山碧青;河水澄澈、芳草鲜美,连空气都散发着清芬的香气。进峪不远,就看见了“永红林场天保工程管护区”的牌子,有些山坡上种着一人多高的红枫。我们一路走,一路观察、记录或采集植物。那些神奇的花花草草们,给了我无限的惊喜:葛根的花序有点像槐花,可是是紫红色,而且从上到下,颜色由深变浅,我们闻到的那股奇特的香味就是它散发出来的;铁线莲缠在灌木丛中,让人错以为那鲜黄的花朵是开在树上的。铁线莲的花蕊与众不同,仿佛淡金色的丝线要飞起来似的,种子成熟以后看起来就像大朵的蒲公英,会随风飘散;野棉花叶子像牡丹,五瓣粉色黄蕊的花儿开得规规矩矩,显得格外清纯。但它的果实深秋时会炸裂,也会有云一样洁白柔软的棉絮;还有栝楼,开着淡黄色小铃铛一样的花朵;我印象深刻的是一种叫鸡屎藤的植物,它有披针形的叶片,小小的簇生的花朵呈喇叭形,中间是紫色,锯齿形的边缘是粉色,看起来挺清新可爱的,只可惜凑近一闻,哦!你马上就会知道它得名的由来。

俗话说“秦岭无闲草”,的确如此,我们眼之所见,这些看起来闲云野鹤、与世无争的闲花草们,个个都有祛病健体的神奇功效!

分岔·桦里河

桦里河是我们在卫星地图上看到的地名,应该是泥峪河靠近河坪村的那条支流,两河交汇处的半山坡上,我们发现有一个荒废的院子。土木结构的正屋门窗洞开,房顶上铺着薄石板。屋子里有打过地铺的痕迹。旁边一间小屋子锁着门,屋后还放着一架挺结实的木梯子哩。屋子旁边的坡地上,人工栽植的红枫中间,居然还有几畦菜地,小白菜差不多被野草埋了,辣椒却都已经开花了,葱也长得茁茁壮壮的。是谁会住在这深山野岭之中呢?宋教授猜测:“这可能是林业工人平时上山植树、管护的临时住所。”我们沿桦里河往山上走,只有一条崎岖难走常常被野草覆盖的小路,路尽头的山坳里,果然是大片大片新栽的红枫,林间堆放着割下来的杂草。种这么多树,林业工人得付出多少汗水啊!

什么地方种什么草木好,更易于成活,更有利于当地的生态,更能发展成某种产业,这应该就是植物学家的工作之一,也是植物学家们野外考察的意义所在。秦岭3900多种野生植物,宋教授如数家珍,一路上边走边讲,简直就是一本活的“秦岭野生植物词典”。每发现一种有研究价值的植物,首先要用GPS定位、拍照,为下一次来观察、采种等做好标记;与GPS对应,要用文字对已定点植物的性状等做精准专业的描述;对重点植物,做好采集标本、活株或采种工作,并分别做好记录、写好标签,进行初步的分类和整理;用专业相机仔细地拍下植物的整株、生境以及茎叶花果等细节,为以后的研究工作打下基础。这不但需要一双善于识别慧眼,一个储备丰富的头脑,还得有跋山涉水的体力和不避艰辛的勇气。

桦里河边根本没有路,繁密茂盛的杂草树木像是织了一张绿篷,将窄窄的河流罩在里面。我们在坡上走的时候,银铃般的水声就在耳边,甚至还曾瞥见一个小瀑布晶亮的身影,但是却难以近前。当然,观赏美景并不是植物学家的首要目的,所以当宋教授探寻的目光透过榛莽,远远看见桦里河上游幽暗的沙坡地上,开着一片橙红色的花朵时,就顾不得什么危险不危险了。他和徐老师用匕首开路,手折脚踩,我和小张同学亦步亦趋,才得以走到它跟前,原来,那是美丽而神秘的彼岸花。

彼岸花还有个浪漫的名字叫“曼珠沙华”,以红色和白色居多,而我们在桦里河边见到的则是泛金的橘红色,株形较高,花朵较大,五七成簇,盛放在黝黑的腐殖质沙土上,浓绿的树荫下,的确给人一种非常魅惑的感觉。

那里河坡比较陡,沙土又比较松软,我们是把宋教授和张同学用绳子绑在一棵树上,让他们完成拍照和采集样本工作的。至于是跪在地上拍还是趴在泥里拍,是用铲子挖土还是小心地用手一点点刨土,那都是不足挂齿的小事,反正我们背上装标本的包是越来越沉重了。宋教授说,他上秦岭搞调查,少说也二十多次了,出山以后经常是满背驮草、满身泥水的形象。

南行·仙人墓

从桦里河返回后,我们继续沿着泥峪河向南。这里,开阔些的河谷里密密地长着一人多高的蒿草,不拨开草丛,几乎就找不到那条细细的脚踩出的路。时已午后,空气变得湿热难耐,我们的衣服很快就被汗水浸透了,引来无数蚊蚋,让人防不胜防。

穿过谷地,我们一路紧贴着泥峪河右侧几近直立的石壁前行,石壁上凿有仅容一人通过的“石碥道”,有些地方,还能看见前人铺设栈道留下的圆圆的石窝,表面光光的,许是千百年来来往往的行人将它磨平的吧。自从泥峪封山限行以后,这里少有人来,大大小小形态各异的石头静静地躺在水中,上面长着一层厚厚的毛茸茸的青苔,仿佛亘古以来,都是这一副宠辱不惊的模样。有的地方,地势高低错落,形成了几个小小的瀑布,瀑布下的潭水清澈见底,在阳光的照耀下显出玉黄碧绿的不同色彩,就像一块块宝石镶嵌在山水之间,让人不由得想起“素湍绿潭,回清倒影”的句子。这些地方都算不得什么景点,然而水光山色、墨岩绿树、微风丽日、细草纤花、虫鸣鸟叫交织,大秦岭之美动人心魄,让人忘却辛劳,只感到心情怡悦,不住地感叹、赞美!

“仙人墓”是一个酷似墓穴的自然景观,高大的半圆形山洞里伸出了一个长约10米的棺材形巨石,山洞与巨石根部相连,浑然天成,实在是大自然鬼斧神工的杰作。传说“安史之乱”时,唐玄宗被逼撤兵川蜀,爱将阻挡安禄山的兵马,尽忠于此,化为天然墓穴。后人因不知此将姓名,便奉为仙人,呼之为“仙人墓”。也有说这是唐将尉迟敬德曾在此开矿充军饷,留下的遗迹。

远古的传说增添了泥峪的神奇和美丽,也增添了我们对大自然的敬畏与热爱。在仙人墓附近,我们看到了一种体态优美的大树,其中一棵长在河中央的巨石堆中。说是一棵好像也不大准确,因为这树从根部就分枝了,仿佛是几棵丛生似的。树干高大挺拔,树皮比较光滑,枝条伸展得很长,长长的羽状复叶两两互生,树叶间还垂着一串串手掌长的淡绿色花序,在微风下悠然飘摇。这棵树姿态端庄,就像遗世独立的才子或将要羽化升天的仙人一样,看得我目瞪口呆。果不其然,它有一个极其名副其实的美名——湖北枫杨!宋教授说,它不但是优美的园庭树或行道树,而且皮可取胶,实可酿酒,种子还可榨油;煎水可入药、捣碎可杀虫,实在是秦岭一宝。

折返·石门遗址

从仙人墓再往前,山路更加陡峭。有时候,我们踩着河底的石头走;有时候,我们攀着岩壁的树枝草茎走。但在这一段路上,我们却惊喜地发现了几种比较少见的植物。比如卫矛,开着白绿色或黄绿色的小花,掩在绿草地里,没有眼力根本发现不了。还有串果藤,它的花长在柔软的藤条顶端,单朵的花虽小,却很精致:六片狭长的萼片向外舒展,往内长着一轮蜜腺,这才是它真正的花瓣呢。顾名思义,它的花总是一开一串,看起来其实挺可爱的。“唐松草”是我一下子就记住的名称,因为第一次听到时,我把它听成了“唐僧草”,以为吃了它可以长生不老呢。不过听宋教授讲,唐松草的确具有清热泻火、燥湿解毒的功能。对于一种草来说,100厘米左右的株高未免有些高了,叶子却小小的,圆圆的,花儿像倒着打开的伞,只不过没有伞面,只有紫红色的漂亮伞骨罢了。

约摸半小时后,前方一峰兀立,屏障一样挡住了我们的去路。近前再看,天光乍泄,石屏中间一门洞开,高约8米,宽约1.5米,长10米有余,门上横架一石,似为门楣,这就是泥峪最令人神往的石门遗迹。《周至县志》记载:周至县很早就有“周亶王,入泥峪,凿石门”的传说,石门遗址的存在,就是这一传说和记载的佐证。在河坪村,我们也曾打听过有关石门的传说,据当地百姓讲,这一带还有“周亶王,占龙脉,这里将出三石六斗官”的传说,这和民间“秦岭为龙脉,关中有龙气”的说法也很吻合。传说周文王的祖父亶父在此地开创基业时,硬是用石头做工具,开凿石门,打通了关中与华阳、巴蜀一带的交往,也将他们看重的“龙气”传了过去。这么看来,石门已经有3000多年的历史了,它不但承载着秦岭南北两侧人们的交互往来,还是周兴商亡、朝代兴替的见证。

此时已是下午5点多了,我们站在石门前环顾四周:群山静默、流水时鸣;古木秀林、苍颜镀金;风吹草动、万籁微声。遥想傥骆古道,曾有多少金戈铁马争斗、多少游子商旅往来,不禁让人神接今古、物我两忘。

由石门遗址再往南,要出泥峪到厚畛子镇,路还长着哩,来回至少还得一天时间。海拔2823米的界石岭顶上,就是所谓“一脚踏三县(周至、眉县、佛坪)”的所在,在那里,有美丽的高山草甸、史前冰川遗迹,峰顶与太白主峰遥相呼应,景色想必一定美妙绝伦。从石门返回峪道口,往西还有个跑窝村,听说特别具有欧洲风情,但我们没做准备,留下了遗憾,也留下了下次再来的心愿。

秦岭,因为其独特的地理位置,成为我国最重要的南北分界线和名副其实的野生动植物资源宝库。这次跟随西北农林科技大学科考小组的泥峪之旅,不仅让我再次欣赏了秦岭的风光之美、底蕴之厚、民风之淳,更让我懂得了研究秦岭、保护秦岭的重要性和必要性。美丽的泥峪,我们下次再见! □宋力行 宋军阳 2023年4月15日《西安晚报》