岁月如梭,时光荏苒,2011年的一张照片,将湖北武汉的一对少年送上了网络的巅峰,而他们的命运,如今却远离当初的繁华,沿着各自的轨迹继续前行。

故事的主人公黄艺博,于1998年诞生在武汉一个公务员家庭,父母的身份和背景为他的未来铺就了一条特殊的成长之路。家庭的熏陶使他从小就展现出异于常人的语言表达和卓越的文史知识,仿佛早早拥有了一位大人的智慧。黄艺博的父母投身于政府机关的工作,他们低调而用心地将对中国历史、新闻时事的热情传递给儿子。或许是职业的影响,也或许是出于对未来的期许,从黄艺博两三岁开始,父母就引导他收看新闻联播,向他讲述祖国的兴衰沉浮。而当黄艺博七岁,正值童年的懵懂时刻,父母又要求他每日坚持阅读《人民日报》、《参考消息》等权威媒体,让他深刻了解时事动态和社会热点。年岁稍长,他与父母开始频繁讨论各类时事议题,父母的赞许滋养了他的自信,使他在这条不同凡响的道路上坚定前行。

在父母的精心培养下,黄艺博逐渐形成了与同龄人迥异的思维和成长模式。当其他孩子尚在迷恋卡通片和电子游戏时,他早已钟情于政治时讯和历史著作。而在同龄人还在探索字形和数字意义的时候,他已着手构思小作文。积累了大量的新闻阅读,他心头涌动着种种感悟和见解,于是,他将内心的声音倾注于文章中。据媒体披露,不到十岁,黄艺博已在全国知名报刊上发表百余篇文章,获得近三千元稿费。这样的他,在父母的影响下,也具备着令人钦佩的爱心,定期探访养老院,献出稿费和压岁钱,演绎着他的慈善之心。

高中时期,他展现出色的学术成就和卓越的领导能力,自小学开始,黄艺博便是学校中备受瞩目的人物,学生和教师都为之侧目。他屡次当选为班长,后又担任武汉市中国少先队副队长、湖北省优秀共青团员等荣耀职务,光环无数。这之后,他不仅积极参与各类活动,还多次在公众场合发表演讲。黄艺博的语言组织能力和深度令人惊叹,他能在没有提前准备的情况下滔滔不绝,抑扬顿挫,仿佛掌握了演讲的精髓。同时,他举手投足之间展现出成熟的气质,似乎早已超越了他的年龄。

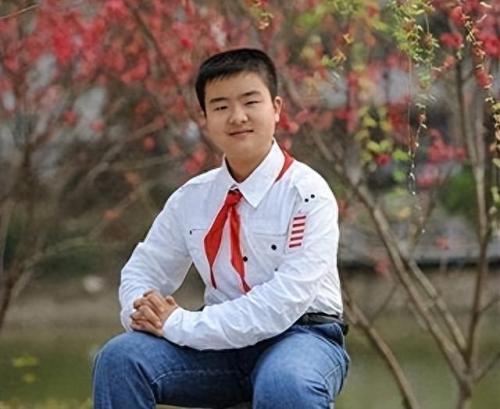

直到他拍下了那张照片,他才被更多人认识。照片中,黄艺博自信地站立在雪地里,黑色大号羽绒服外搭白衬衣、黑运动裤,身披五道杠徽章,红领巾高悬,双手插兜,一派官场风范。2011年,这张照片在互联网上爆红,引起网友们的热议。众人感叹,这个少年怎么如此成熟,气质如此庄重,仿佛身怀官职。

伴随着网友们的追捧,黄艺博名声大噪,媒体开始纷纷报道他的故事。媒体描述他从两岁开始看新闻联播,七岁起坚持读《人民日报》,不仅在全国重要刊物上发表百余篇文章,还多次参与社会服务和慈善活动。黄艺博被塑造成品学兼优、业余时间充实的楷模,他成了老师和家长口中的榜样。甚至东方卫视也特地采访了他。而在这一过程中,坐在他侧后的孙童,则以一种不屑的表情注视着他,成为了“不屑弟”。

相较备受追捧的黄艺博,孙童则显得更加调皮捣蛋,是那种

让人捉摸不透的孩子。他的名字“不屑弟”在网络上一经流传,便立刻点燃了人们的好奇心。相较于黄艺博的兢兢业业,孙童的行径更显率性。他仿佛是个常年生活在天真世界的孩子,不以成绩为重,不拘泥于规矩,让老师们束手无策,让家长们频频摇头。

然而,如今已经过去了十二个年头。岁月的洗礼逐渐揭开了这两位少年的命运迷雾。时光荏苒,2011年那两位风云少年如今走在了各自的轨道上,各自追寻着自己的人生梦想。

黄艺博,自大学起,淡出了公众的视野。虽然曾是学校的佼佼者,拥有无数的荣誉和声望,但在学术方面却未能引人瞩目。他的学习成绩并不出色,在高考中也未能达到理想分数。尽管曾经收到武汉大学的邀请,但高考的成绩却未能支撑他跻身湖北省本科线。他只得进入武汉学院就读,渐渐远离了媒体的聚光灯。人们逐渐不再谈论他的故事,仿佛那段风光岁月已然远去。

然而,另一方面,孙童却在不被期待的角落里开出了绚烂的花朵。他顶住各种困难,以出色的成绩顺利考入了华中科技大学,随后又斩获了哈佛大学的录取通知。他的逆袭令人赞叹,时隔十二年,他已然走上了人生的巅峰。

然而,人们对这个过程产生了不同的看法。有人嘲笑黄艺博成为了“伤仲永”的现实版,讥讽他在名利的风口浪尖上未能长久。也有人指责媒体的过度炒作毁了他,认为他原本是个普通孩子,不考入名校也是正常的。还有人将责任