村庄一般是用姓开头,而襄州区朱集镇代碑村却没有代姓,而且还有碑字,全国独一无二。这里曾经叫戴栗碑村,小时候听老家人说也叫带路碑(口音),如今谷歌地图中标注的也叫戴栗碑村。#襄阳##义门陈家##域见湖北#

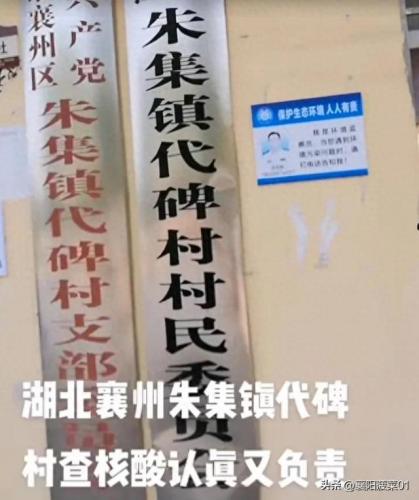

代碑村,朱集镇最偏远的村之一

代碑村,位于朱集镇东北部,号称“一脚踏两省(湖北河南)、鸡鸣闻三县(襄阳、新野、唐河)”,东接雷庄,西邻黄岗,南连孟渠,北靠上陈、河南。全村有三个自然村,分别是:孟渠、代碑、小雷庄,孟渠是一组、代碑是二三组、小雷庄是四组。天然水资源丰富,交通不是很便利,经济以农业为主每年可种两季。

1951年,代碑小学成立。1989年,代碑小学新建2层8间学校。1995年,代碑小学新建4间4层学校,沿用至今。以前设有学前班、一到六年级,高峰期学生一两百人。如今,村里招收的学生也越来越少,只保留为代碑教学点,设学前班、一年级、二年级。

2005年,硬化马黄路到本村公路3公里。2008年,硬化河南省界断头路2公里。2007年,硬化二组到一组公路1.5公里。2010年,硬化一组到黄岗1.5公里公路。2015年,代碑村村委会改扩建提档升级。2015年,修通组公路2.2公里,土地平整项目解决村东边4000亩排水问题。

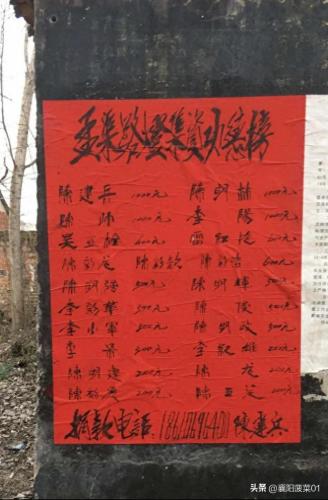

2016年,新建村卫生室。2017年,修建村委会广场,沿用至今。2017年,村民无偿捐献1.5万元安装了30盏路灯。2019年,争取扶贫项目修通户公路1.85公里。2020年,高标准农田建设解决2000亩排水问题,修灌溉井7口,架设电线1500米,解决了3000亩农田灌溉。

代碑村的一条主道为连接马黄路和雷庄村的出村道路。四个组之间有主道连接,现已完全修为水泥路,一组孟渠村还有一条直接通向马黄路尹渠段的水泥路。如今的代碑村,依托土地资源和水源丰富的优势,大力发展养殖业、种植业,建起了雷怀兵肉牛养殖场、陈林畜牧养殖农场、陈清浩肉牛养殖场、王长寿小麦种植专业合作社,以及陈金斗草料加工厂、陈素昌草料加工厂。

代碑村,戴栗碑传说流传至今

代碑自然村,以陈姓居多。据这里以前叫下陈村,和附近的上陈村是兄弟俩,明朝年间从山西大槐树下搬迁到这里,分开居住繁衍而成。后来,为纪念孝顺的媳妇戴栗改名叫“戴栗碑”,后来慢慢演变为代碑了。

据传,明朝的时候,有一个妇女叫戴栗,其夫早逝,婆婆也已故,戴栗和公公相依为命,戴栗是个孝敬老人的儿媳妇,她照顾公公无微不至。公公生病,胳膊不能动,她帮公公洗背。由于种种误会,村里慢慢传起了戴栗和公公的风言风语。某年乡亲们结伴前往武当山求平安,戴栗也一同前行。途中戴栗跌落山崖。乡亲们为了给戴栗公公一个交待,回家途中集资做了一副棺材和一个墓碑,墓碑上写着“戴栗碑”。

归家后,乡亲们在戴栗家门口向其公公道明实情,此时戴栗却从家门走出来,瞬间,碑上的字变成了“孝节流芳”。原来戴栗孝敬公公,感应神灵,祖师送归,并赐石碑。众乡亲大惊,回顾事情前后,觉得此为大家误会戴栗而神仙给戴栗洗刷清白,大家纷纷不在误会戴栗了,为纪念戴栗的孝顺,村子改名叫“戴栗碑”。

古驿文化站站长覃俊东认为代碑村在古代叫大溧陂。他在《古驿寻古》中写道,西晋镇南大将军杜预修孟渠引白河支流溧河水进入朱集,经过大溧陂(今代碑村)至水田村,长7公里。他认为大溧陂就是《水经注》中记载的:豫章大陂,能灌溉良田3000顷。上陈村的堰塚寺就是为纪念修陂灌田死亡民工、祈福丰收而建。水田村的名字也来自大溧陂的造化。

孟渠自然村,是朱集镇仅有的2个带渠的村子,另一个是尹渠。不同是,尹渠因为尹姓住在孟渠(当地习惯叫太湖渠)旁而得名。孟渠自然村距离孟渠也不远,村前也有一条渠,但是村里鲜见孟姓,为什么叫孟渠现在没人能说得清楚。

小雷庄是因为雷姓居住于此,规模较小,所以叫小雷庄。而附近的雷庄村,则又叫做大雷庄。

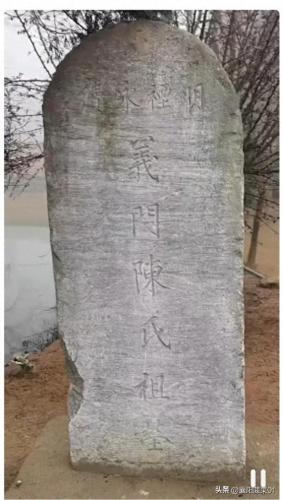

代碑村,有块“义门陈氏祖莹”碑

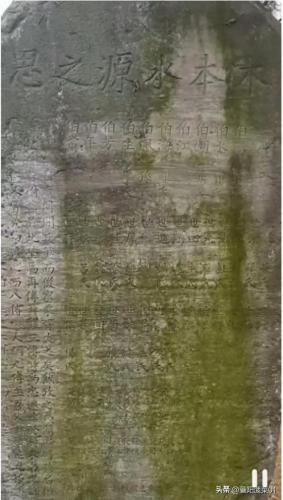

代碑村里有块清朝乾隆五十八年的“义门陈氏祖莹”碑,立在一个堰塘边。如今坟茔已经不见了。碑上刻着“明礼永续”四个大字,背后上刻“木本水源之思”6个大字,下面第一行刻着“伯阳、伯水、伯湖、伯江、伯海、伯佩、伯生、伯芳、伯年、伯常以及配偶的姓氏”,下面是“世元、世田、世进、世裕……及配偶的姓氏”。这说明,代碑村的陈姓先祖来自于古代的江州,也就是今天的江西省德安县。

义门陈氏是江西省德安县的江右民系家族。唐朝时期,他们的先祖陈旺先是定居在庐山树木丛生的山脚下,后来由于做官,举家迁至长江南岸的江西九江德安县。随着陈氏家族人丁兴旺,不断繁衍壮大,在大江南北也渐渐小有名气。陈家以"孝义"二字为家训,家风敦睦,皆崇孝悌。义门陈氏对家里人有清晰的规章制度来约束,家风非常严格。比如不能纳妾、不能有奴仆,人人平等、不分高低贵贱,一起生活劳作,劳作所得产出也都平等,钱财和物质统一分配。

唐宋时期,各朝君主都对义门陈氏进行过旌表,自唐僖宗起,就时常对陈氏表彰,赐以匾额。到北宋时期,义门陈氏人口近4000人,陈氏田产也遍布全国数十个州县。因其家族全家皆孝,又是义门,宋太宗还对陈家给予了免除徭役的特许,并御赐"忠孝世家",还封义门陈氏为"天下第一家"。义门陈氏人口庞大,在朝廷做官的人就有430个,同时,拥有的庄园、田地更是多达三百多处,富甲一方。

宋仁宗皇帝觉得陈家势力太大,再发展下去会威胁到自己,便召集大臣们来商量此事。包拯和文彦博等大臣就为宋仁宗出了个主意,说建议让陈氏家族分家。宋仁宗同意了,以义门陈氏孝义感人为由,让其家族分别前往大江南北各地,作为孝义典范去规范民风。公元1062年,陈氏家族奉旨分家,由包拯亲自主持相关工作事宜,皇帝还派了官员去监护。义门陈氏面对皇帝的圣旨不敢不从,分家那天大家痛哭流涕,悲痛欲绝。

经历了几百年的时间,从未分开过的陈氏大家族就这样被迫分家。陈家人把各地的家产分成了291份,在今天江西、河南、浙江和湖北等地,遍布16个省市,都有义门陈氏人的足迹。其中属江西最多,所以又有"天下陈氏出江州"的说法。据查,有很多著名人物都是江州义门陈氏的后代,例如陈独秀、陈毅和陈赓,华人领袖陈家赓等。陈毅元帅曾对杨恬将军说过,"我虽然是四川乐至人,但我的祖籍在江西德安,是义门陈氏的后裔。(如果转发,请注明转自襄阳菠菜,负责将追究盗稿责任)