3月1日,武汉市第一医院发热门诊的日接诊量14人,相比高峰值487人减少了近35倍。这一天,是张继龙负责发热门诊的第43天。

借救命药,抢救至凌晨4点

张继龙是武汉市第一医院急诊科副主任,有着10余年的急诊一线工作经验。1月19日,医院扩大发热门诊,他被抽调过来负责。

当时每天常有400多患者挤到发热门诊看病,到了凌晨仍有百来号人在排队。一旦进入诊室,医生们连吃饭的时间都没有,张继龙经常是到了饭点去帮着顶班,换医生下来吃饭。到了晚上,他再加诊跟值班医生一起把就诊人数高峰消化掉,工作至凌晨下班是常态。

1月21日,发热门诊接诊487人,张继龙忙至次日凌晨一点返家。正在洗澡清洁时,电话响了,留观室的一位老年患者病情突然加重。张继龙立即收拾往回赶,为节约时间,只能在电话中了解病情。赶到医院后,张继龙跑到急诊科药房借出一批救命药,立刻赶往发热门诊投入抢救。待患者神志转清,各项参数趋于稳定,已是凌晨4点多 。张继龙在医院内将就眯了一会,早上七点半又接着上班。

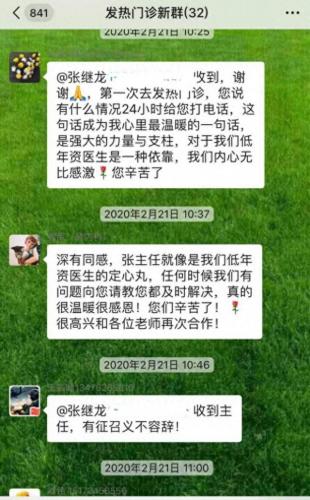

张继龙有10余年急诊工作经验,每当遇到危重患者抢救时,他都会亲自参与。每位医生第一次来发热门诊时,张继龙都会对他们说“有任何困难24小时打我电话”,这句话成了年轻医生的“定心丸”。

张继龙是年轻医生的“定心丸”

患者睡地上,他耐心安抚

当时,轻症的、重症的加上怀疑被感染的,都拥挤在发热门诊,部分患者情绪特别大,有时会出现一些过激行为。在救治工作之外,张继龙身为发热门诊的负责人,还得身兼安保工作,安抚患者处理过激行为,他知道这种时候医务人员的安抚往往比保安更能得到患者的理解。

1月21日晚上十点刚过,一位50多岁的发热患者,当时体温40℃,直接躺倒在发热门诊入口处的地砖上,拒绝就诊,拒绝治疗,唯一的要求是立即收他入院。当时气温低,还下着雨,张继龙十分担心他病情加重,向他耐心沟通和解释目前的困难和相关的政策(当时该院还不是定点医院),请他相信大家一起努力一定能渡过难关。

一个小时之后,男患者终于愿意站起来配合治疗。张继龙帮他挂号取药,看到他开始治疗后才放心。该患者治疗后退烧、精神状态好转,后转入定点医院住院治疗。

张继龙在发热门诊坐诊

门诊量变小,情况仍复杂

2月29日,发热门诊量24人;3月1日,门诊量14人。相比1月中下旬至2月初,每天400多人的日门诊量,病人少了太多。但棘手的问题并没有减少,24小时随时待命的节奏没有改变。

2月24日凌晨,有位郝婆婆急发心脏病,呼吸极度困难。120送往一家非定点医院,急诊考虑为严重心力衰竭,因婆婆胸部CT提示有肺部感染,不能排除患新冠肺炎,又被120紧急转运至武汉市第一医院发热门诊。情况危急,张继龙的团队立即抢救,病情平稳后考虑到患者不能确诊是新冠肺炎,为防止交叉感染遂将其安排在单间隔离治疗。在留观室治疗5天,目前婆婆呼吸困难缓解,已能下地走路,两次核酸排查均为阴性,排除新冠肺炎之后即将转院接受专科治疗。

张继龙介绍,部分非定点医院取消发热门诊后,像郝婆婆这样的急诊患者,只要有发热等呼吸道症状,都送往发热门诊。合并有高血压、糖尿病等基础性疾病的且不说,白血病、脑外伤、先兆流产、急性心肌梗死、下肢动脉血栓等危急患者,发热门诊都接诊过。这些复杂的病情,对于以非急诊科医护为主体的发热门诊,是巨大的挑战,但是所有人都没有退缩和抱怨。

张继龙在发热门诊留观室查房

没休息一天,自觉很幸福

1月19日至3月1日,张继龙负责发热门诊的43天里,发热门诊共接诊患者7063人。高峰时,整个团队有18名医生和53名护士。所有有呼吸道症状的患者,必须在这一关得到排查,明确是或不是感染有新冠肺炎。不是的人,轻症的开口服药,重的建议到综合医院去治疗。疑似及确诊的,就地抢救、留观,对接安排隔离或住院。每位患者的详细住址、身份证号、电话号码等都要详细登记并上报。

他的妻子单萍,是医院神经内科重症监护室医疗组长,也一直奋战在一线。他和妻子已有50天没有回过家,6岁半的孩子交给69岁的岳母照顾。一老一小目前都很健康,他说自己就没有后顾之忧了。

医院附近有一套空置了十多年的老房子,夫妻俩简单打扫后,住了进去。“抗疫期间每个医务人员都很辛苦,跟其他医务人员相比,我算很幸福了,有地方住,夫妻俩还能经常见面。”张继龙说。

期待医患关系越来越好

以前在急诊科,护士一针两针没打进去,患者会有不高兴不理解;发烧治疗三天,烧还没退,就可能指责医生水平不行。此次疫情中,张继龙接触的绝大多数患者很理性,尽管医护人员能做的和患者的期望有一定差距,但看到医护人员们都在忙碌在努力,将心比心,患者和家属们也都不再为个别细节计较。张继龙和同事们都认为自己只是做了应该做的事情,但患者却发自内心地表示感激。

发热门诊留观室总共18张病床,用于救治危重病人。一位70多岁的爹爹第一次来就诊时,病情较重,张继龙给他安排了一张床位。当时一床难求,家属非常感谢,担心医护人员防护用品不足,硬是从家里送来一些N95口罩,张继龙坚持没要,说“这是我们应该做的。”

“身为医生有时也会感到很无助,体会到生命的脆弱。”张继龙回首抗疫经历,他更加感受到社会对医生的需求,他希望能治好每一位患者,也期待医患关系越来越好。

患者在留观室度过危险期,家属要求与医护合影留恋

垄上频道农村广播全媒体记者:乐佳蕾

责编:黄小佳

编审:郑涛