如果您喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能给您带来舒适的阅读体验。

2012年,一场昆曲表演,在北大举行,整个大礼堂里,座无虚席。

学生们聚精会神地观看着昆曲艺术家的表演,时不时掌声雷动。

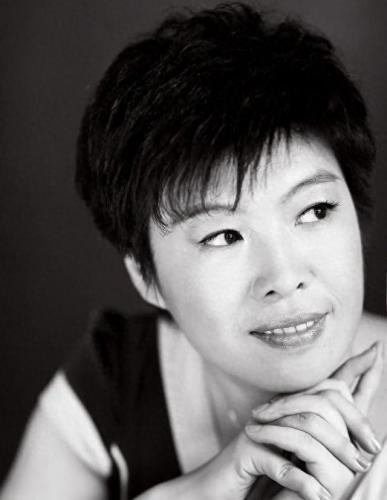

可这样热闹和谐的气氛,在身穿黑色紧身裙、脚踩高跟鞋的于丹上来时,戛然而止。

观众席上,嘘声四起,更有学生直接离席。

突然,一个高亢的声音响起:“下去吧!”

应和声此起彼伏,台上的气氛一时凝结,于丹此刻的心情,恐怕没有人能够体会。

谁能想到呢,这位曾经红极一时的国学大师,会落到如此境地。

要知道当初的她可谓是万人追捧,引发一阵国学热潮,靠着知性渊博的学者风范闻名海外,如今却惨遭北大学子轰下台。

到底发生了什么,让这位曾风靡一时,被誉为“学术超女”的大师,遭遇冷场与唾弃呢?

56岁的她又为何会跌落神坛?

《百家讲坛》中声名鹊起

1965年,于丹出生于北京的一个书香世家,父亲曾是中华书局的副总经理,由于家庭的熏陶与父母的教育,她对于国学,有着自己的一套理解方式。

于丹本硕时期,就读文学相关专业,直到博士时期,她转向影视传播专业,这也为她后来进行公开演讲,打下了很好的基础。

在踏上《百家讲坛》之前,于丹是北京师范大学的一名教授,颇受学生喜爱。

并曾担任《共和国史册上》《太阳照常升起》等20多部电视专题片、《正大综艺》等综艺栏目的撰稿人,参与策划了2001年的中国申奥活动。

单从于丹个人的教育经历与早期工作经验来看,她是十分优秀的,《百家讲坛》邀请这样一位学者进行国学传播,也并不奇怪。

而于丹也没有辜负节目组的期盼。

“很多人仰望《论语》,认为它十分地高深,但其实不然,这其实是一本告诉大家,如何寻找到心灵的宁静,开心快乐生活的书籍。”

“在我们今天看来,《论语》没有什么太大的逻辑性,显得十分散乱,因为它本身就是孔夫子教育学生时,言语片段的记录。”

2006年的黄金假期,一头利落短发,穿着得体的于丹,踏上了《百家讲坛》,开启了自己连续七天的《论语》心得分享课堂。

每集三十分钟左右的时间里,于丹侃侃而谈,从容大方,各种典故、传说信手拈来,引得观众连连称赞,不少人开始带着孩子守在了电视前,只为等待着下一次的开讲。

“于丹教授讲的,我都能听懂。”

“深入浅出,非常好啊,而且都能结合实际进行联想。”

“要让孩子多听听,老少皆宜啊这种国学讲座。”

之前的《百家讲坛》请来的都是杨振宁、吴冠中等各学术界的大拿,可是对普通观众而言,他们讲述的主题都太深奥而遥远,因此很多观众并不买账。

因此当阎崇年开讲后,收视率一度暴跌的《百家讲坛》终于再度回春,于丹的到来,更让这档文化节目,变得越发亲民与接地气了。

在于丹的讲述中,看似遥远的《论语》成为了我们日常生活里最常见生活道理的合集。

阎崇年《百家讲坛》

神秘莫测的《庄子》也被拉入了凡尘,让人看到了千年前古人的宽广与洒脱,那些曾经晦涩难懂的国学经典,瞬息之间变得不再难以理解。

“好,于丹讲得好,趣味横生又令人观之忘忧。”

同为主讲人的易中天毫不吝啬对于丹讲演的赞赏,因为节目的受众并不是什么行业内的学者,而是受教育程度各不相同的普通观众,对他们而言,于丹的讲解,刚刚好。

很显然,作为影视传播学领域的资深学者,于丹深谙如何将文学以大众能接受的方式进行传播。

无疑她是十分地成功,一跃成为了《百家讲坛》上炙手可热的明星讲师,引发了一波国学热潮。

引领国学潮流的明星学者

“于丹老师,我非常喜欢您讲的《论语》。”

“从没觉得国学这么好理解过,听完感觉好像心情都平静了很多。”

“您的书,我都买了,一定会反复看的。”

一场在北京中关村图书大厦举办的签售会上,无数人排队等待着自己心中的国学大师给自己购买的新书签字。

那一天,创下了单场15000册左右的图书销售纪录,掀起了于丹狂潮。

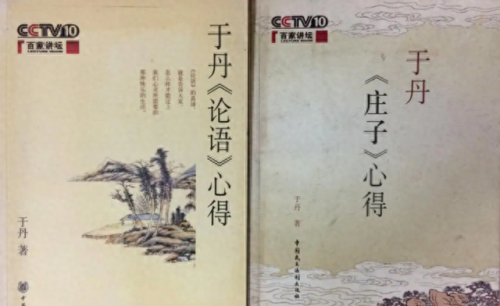

而这还只是一个开始,她的《<论语>心得》《<庄子>心得》更是卖出了惊人的300多万册。

许多人也因为于丹开始翻阅那些曾经在角落里,少有人会注意的国学经典。

“在于老师出现之前,我是基本不会看这些书的,总觉得不适用,也不合适在当下去读。”

“以前觉得这些书离自己太远了,现在听于丹老师讲了之后,觉得还是可以看看的。”

可以说,于丹的出现引发了整个中国的“国学热”,从这个角度而言,她没有辜负自己传播国学与传统文化的责任,达到了远超众人想象的效果。

也因此,“女版易中天”、“学术超女”等等名头,开始出现在了于丹的头上,她逐渐成为最为忙碌的明星学者,频频在各种电视节目、国内外国学交流会上大展风采,跟随者与追捧者众多。

“于老师,我最近生活很不幸,不知道该怎么办?”

“感觉生活好没希望,于老师,您说我以后真的能越过越好吗?”

“我很痛苦,很迷茫,完全不知道自己今后的日子要怎么过,您能帮帮我吗?”

在许多读者眼中,于丹已经成为了自己的心灵导师,是最为知性与善良的存在,他们十分信服这位明星学者讲述下的精神世界。

在这样的盛名之下,很多追随者的日常口头问候都变成了“你今天看于丹的书了吗?”

可见,于丹所引发的国学热逐渐成为了一种阅读潮流,这也为她带来了极大的出镜率。

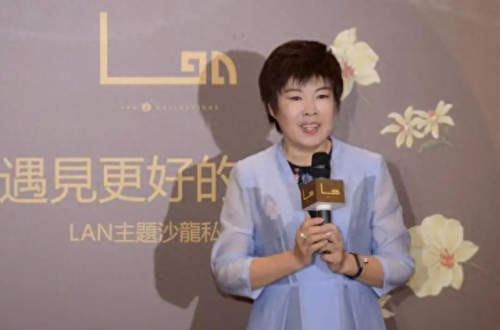

各种综艺节目邀约纷纷递到了于丹手上,《汉字英雄》《中国故事》《同一堂课》都能看到她的身影。

与此同时,国内外各种活动现场也开始邀请这位明星学者,为自己引流造势。

日本将前去发表演讲的于丹称为“女孔子”,台湾地区媒体高呼“台湾听众有福了”欢迎对方的到来,于丹的演讲行程一度排到了几个月之外,可谓是一讲难求。

这样频繁的商业活动也为于丹招来了很多的非议,在普通大众眼中,学术人应该是纯粹清高的,如同于丹这样,一再走下神坛的行为自然会与缺乏风骨、只为金钱这样的头衔相挂钩起。

尤其在2007年,于丹以1060万的收入荣登“中国作家富豪榜”,仅次于郭敬明。

而版税更是高达12%,远远超过很多著名作家10%的版税,引发了又一轮的网络热议。

据称,于丹每次演讲时薪高达3万元,成为了当时出场费最贵的演讲人。

甚至有报道表示,一次在陕西神木县的讲座中,于丹两小时收费高达30万。

这显然与她自己曾经在访谈中所说的最讨厌“功用性”读书的言论,是截然相反的。

这些都让她所树立的知性清高文人形象大打折扣,而学术上的硬伤更是招来了无数行业内人士的猛烈抨击。

跌落神坛之际的种种现象

在于丹走上神坛时,在天涯爆火,贴主“塞外李悦”,发表了一篇名为“《论语》是可以乱讲的吗——批评于丹”的长帖,将于丹《<论语>心得》一书中的错误全部指了出来并进行了更正。

徐晋如

紧接着,中山大学在读博士徐晋如,联合清华、北大等高校博士发起了“十博士抵制于丹事件”,热帖《吁请媒体立即停止对于丹之流的吹捧》也引来了众多学者的纷纷点赞。

“她就是凭借媒体影响力,在对中国传统文化进行阉割。”

“一个连基本的中学古汉语知识都不达标的‘影视博士’,居然在这里大谈特谈典籍。”

“必须给大众传达最正确的知识。”

学术圈内,很多人开始跳出来,指责于丹讲演的浅薄与不专业性,痛斥对方是在误导群众,将于丹定性为了“伪学者”。

在“于丹热”逐渐消散后,很多民众也开始反应,吃不起这碗“心灵鸡汤”了,更有反对者,直接冲到了她的《<庄子>心得》新书签售会上高呼“抵制于丹。”

在分享自己的《论语》《庄子》心得时,她时常给众人灌输一种“安贫乐道”、“寻找内心的快乐与宁静”的主题思想,而规避了儒家对现实的批判性,过于强调精神的力量,忽视了很多人所面临的现实困境。

除了在学术上被圈内一些学者否定以外,于丹在后期频频爆出的崩人设事件,也是将她进一步推下神坛的主要原因。

2009年,于丹前往伦敦进行英语版书籍的海外首发宣传,举办方给她安排了活动附近的一个高档酒店,可这却引发了她的极大不满。

据称,于丹认为酒店的档次太低,配不上自己的身份,于是一连三天折腾着换了三个房间,却始终没有满意。

半夜被叫起来的翻译,在换房的几天里每天被折腾得只睡了不到两个小时。

“我跟你说过很多次了,在我说话的时候,不要打断我,你怎么就听不明白?”

“这还要再重复吗,我说过了的。”

整个宣传期间,翻译的工作都进行得非常困难,于丹说得太快了,完全没有什么停顿,在遇到拿不准的语言时,想要确认下翻译,也再度被于丹否定,给翻译工作造成了很大的困扰。

于是,在这位“女孔子”回国后,由翻译撰写的《于丹伦敦街头撒泼记》火爆网络,让看到的国人吃惊不已:“原来体面知性的女学者,背地里是这样的吗?”

“撒泼事件”还没有平息多久,于丹转身又与孔子后人孔健对簿公堂,原因是对方署名的图书侵权。

孔子第75代直系子孙孔健

“她完全是乱攀咬,有相关法律依据吗?”

孔健很是气愤,他否认了于丹的说辞,强调早就与对方达成了合作,于丹一再表示对自己很信任,全权交给自己处理即可。

于丹在各种场合中被不断爆出了诸如耍大牌、难相处,临时加价的丑闻,许多反对于丹,抵制对方的言论与书籍,更是甚嚣尘上,看得围观群众一阵凌乱与不知所措。

如果说这些都是在背后的暗自抵制,是是非非也都无从考证,那么2012年的北大礼堂事件,就彻底将“倒于”事件,摆上了台面。

“这台上站着的都是昆曲老艺术家,这位女学者一身超短,黑丝配恨天高,确定合适吗?”

北大学子没有丝毫顾及,直接炮轰,让刚刚开口的于丹完全下不来台,这也再次将于丹推上了风口浪尖,“倒于”之声,层出不穷。

“于丹和易中天赢了市场,但在学术圈却彻底输了。”

很多人开始惋惜,似乎自己见证了曾经高不可攀的学者们的坠落,好像他们已经一败涂地了。

那么,事实真的如此吗?这位曾经备受追捧的明星学者,难道就没有可取之处吗?

“于丹现象”带来的反思

“我本来就不是冲着什么学术真假来的,只是想要从于老师这里获得一种内心的平静。”

“我不关心那些,要不是于老师,我其实不会注意那些学者说的什么经典。”

“不管怎么说,我觉得于老师讲得很好。”

在于丹的读者眼中,他们读的是通过于丹分享过后,触动自己心灵的某些思想与言论,跟其他没什么关联,毕竟自己又不是在搞什么学术研究。

短短两年时间内,于丹的书籍累计销售已经超过了500多万册,时至今日也依旧有人不断观看她的《百家讲坛》,可以看出,即使争议不断,于丹的受众依然存在。

其实对于很多学者而言,于丹的存在是值得肯定的,但要做好区分。

“我是持支持态度的,能够让这些国学经典重新焕发光彩,本身就是一件好事。”

“我们要支持国学的热潮,也要明白,从大众接受的角度出发的讲解,必然不同于专业的研究,二者是不同的。”

在《百家讲坛》大火之前,国内已经掀起了一股国学热潮,可是却良莠不齐,各种片面博眼球的经典解读潮流,一度让众人对很多不了解的文化经典及历史人物有了误解,即使后期再怎么更正也无法扭转先入为主的印象。

因此,出现专业学者进行普众化的文化传播是十分必要的,可是这个度必须要把握好。

“一千个读者眼中,有一千个哈姆雷特。”

这是对于文学著作中,人物形象的不同解读,可是对于历史与千年流传的经典书籍,还其本来面目,从根本上阻止误读,是极为重要的,这是为了进一步准确传承优秀传统文化所必需的前提条件。

“必须从它的本来意义上‘扬弃’它。”

这是恩格斯对于黑格尔经典著作的解读态度,也是很多中外学者对于经典的学习与传播的态度,如果百家各解其意,那肯定会让研究的后人,一头雾水。

这也是很多学者集中抨击于丹的问题所在,她的《论语》等国学经典的解读,过于个性与自由化了。

与此同时,在媒体连番热捧与炒作之下,拥有明星光环的于丹逐渐开始体会到了名声所带来的负面效应。

因为于丹带来的国学热度,很大一部分是基于她个人明星学者光环加持之下的,观众与读者,很大程度上将对她个人的喜爱与崇拜转移到了她的作品之上。

一旦于丹的个人形象与人设出现瑕疵与崩塌,那么所带来的应激反应也是成倍的。

“看着就烦,讲的是些啥,谁会听啊。”

“一看就不像个学者,完全没有那种学者该有的谦虚与纯粹。”

“哪个学者像她一样,天天招摇过市。”

名气是一把双刃剑,很多抵制于丹的人已经不再只将矛头对准她的学术作品,而是上升到了人身攻击的程度。

有人喜欢,就会有人反对,这是无法避免的,可也没有必要完全否定“于丹热”所带来的积极作用。

如今的于丹已经渐渐淡出了公众的视野,大家已经在很长一段时间内没有见到这位曾经的明星学者再次出来与公众对话了,可她所掀起的国学热潮还遗留了很多问题需要去解决。

我们要意识到,传统文化与国学经典是老祖宗留给我们的宝贵文化财富,将它们不断地传承下去是每一代人应该担负起的责任,但对于整个传统文化的传播方向,还需要大家的不断探索。

此外,社会也需要正视一种观念:是不是学者就不应该频繁走到公众面前,而是继续保持曲高和寡的状态,他们是不是就不应该享有更高的待遇而保持清贫,专业的学术研究与普众的传播壁垒,到底要不要打破……

我想这些都是我们需要进一步思考的,这远比一味地否定,来得更为重要。

参考文献:

[1]平瑶.让凯撒的归凯撒,于丹的归于丹——对“倒于”现象的回应[J].中国图书评论,2015(10):50-57.

[2]杨早.评价于丹:学术规范还是传播法则[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2008(01):107-114+160.

[3]金柳. 媒介场域视野中的“明星”知识分子研究[D].南京大学,2014.

[4]于婷. 于丹现象研究[D].河北师范大学,2009.

[5]曾祥芹.《于丹〈论语〉心得》:自由化误读的典型[J].图书与情报,2008(04):85-92.