德钦县拖顶僳僳族乡是迪庆藏族自治州仅有的三个民族乡之一,身处滇藏交界崇山峻岭之间,位于金沙江畔的河谷地带,东与香格里拉市五境乡跨金沙江相连,南接维西县塔城镇,西连霞若乡,北靠奔子栏镇,境内居住着藏、傈僳、汉、纳西、白等民族,其中傈僳族占总人口的48%。

拖顶乡四面青山环绕、金沙江穿流而过,风景优美,气候宜人。自古以来,各民族在此和谐共生,创造出丰富多彩的民族文化。拖顶藏族酒歌最负盛名,于2017年6月被云南省政府公布命名为“第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录”。

拖顶酒歌相传在吐蕃时期传入当地,后在拖顶土司王本登时代得到极力弘扬,成为当地独有的藏族歌舞形式。藏族重礼仪,是个形式感非常强的民族。每逢新春佳节、乔迁新居、婚丧嫁娶,都要完成“鲁”、“琼日”(敬酒歌舞)、“才啦”(锅庄)、“日”(弦子)、“学鲁”(情舞)、“卡加”等传统文化活动,届时拖顶人将捧上醇香的美酒,献上一条洁白的哈达,给来自八方的朋友唱起优美动听的酒歌,使客人们迷醉其中、流连忘返。“酒歌之乡”的美誉也由此响彻四方。

过去,拖顶酒歌只能在每年农历正月初六拖顶村的“达金”活动中才能开展,是“达金”活动(盛大的射箭节日)中不可或缺的议程内容,而一般的节日、婚庆等活动中都不能表演敬酒歌,而且只有拖顶村的人才会唱,才会跳,是献给尊贵人物的礼遇,一般场合都不适合表演。

拖顶酒歌是一种无伴奏,有辅助性舞蹈动作的敬酒歌。流传在德钦藏区的敬酒歌基本动作一般都是弓腰屈膝,曲调弛缓,就便是在踢踏时也是庄重缓慢;而拖顶酒歌则是抬头挺胸,节奏欢快,最后的“农日”更是肢体动作幅度极大,踢踏节奏激烈,摆脱了藏族传统酒歌的束缚。

拖顶酒歌的表演者由青年男子担任,表演队伍通常由20人左右组成。表演者统一着装,头戴金边帽,身着右衽藏红色氆氇楚巴,足登长筒藏鞋,内穿白色长袖衬衣,踏足甩袖,引吭高歌。

拖顶乡大村是德钦县傈僳族人口最聚集的地方,因周边都居住着藏族人民,当地的傈僳族受藏文化影响极深,从服饰、建筑、歌舞、宗教、饮食等与藏族大同小异,但是在语言、节庆礼仪等方面又保持着本民族的特点。独特的傈僳族民居风格、丰富多元的民族歌舞文化、和谐团结的民风民俗是拖顶乡的魅力所在。

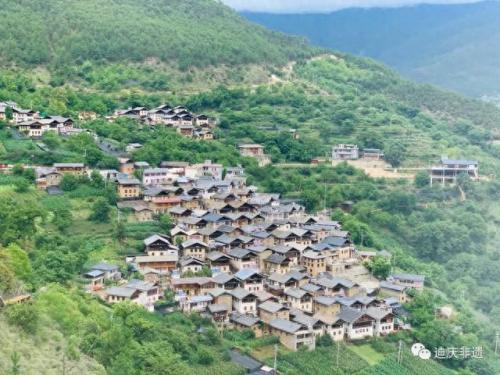

拖顶傈僳族大村民居建筑群始建于清代中期,1957年全村100多户传统木结构民居建筑毁于火灾。在重建中,当地村民借鉴周边藏族和纳西族等民居建筑的优点,创造了一种石木结构的二层瓦屋顶建筑样式。拖顶傈僳族大村民居依山而建,100多间房屋错落有致的分布在陡峭山坡上,在青山怀抱中显得格外静美,是迪庆州境内保存最完好的传统村落之一。

作为国家级非物质文化遗产项目的藏族锅庄在拖顶乡大村傈僳族村民的传承下显得别有一番韵味。大村傈僳族老百姓使用的语言仍然是傈僳语,他们不懂藏语,在演绎锅庄舞时却能从歌词、音乐旋律等方面都原真性地保留着藏族文化。他们可以用最古老、最地道的藏语跳上三天三夜的锅庄,这不得不说是一种奇特的文化现象。

大村是旧时茶马古道上的重要驿站,历史上从内地到藏区做生意的马帮、商人都要经过此地,也是藏民去朝拜祖师洞的必经之路。马帮、商人、转经人均需在此过夜,有些马帮、商人甚至要住上几个月,有时还会在这里和傈僳族村民一起过春节。这些商人、转经人在这里歇脚后,每当夜幕降临时就跳起锅庄舞、弦子舞等,经常是通宵达旦,气氛融冾。这里的传统歌舞就是这样流传下来的,特别是锅庄里有一首舞蹈名为“阿木喜铃铃”,则把马的铃声作为美妙的曲调,专门歌颂来往马帮。

如今这个村的傈僳村民跳起锅庄舞、弦子舞不亚于周边的藏民,他们平时讲的都是傈僳语,但所跳锅庄都以藏族的曲调和歌词来表达,可谓是民族交往交流交融的生动呈现。从与藏族朋友交往开始,这里的傈僳族村民就受藏族民族文化风俗的影响,也开始朝拜圣山、到水磨坊供品、组织射箭、农历一月初五、二月八等节日唱酒歌、跳弦子、锅庄舞、唱藏族民调,不管是春节煨桑活动、结婚、乔迁新居都组织跳锅庄舞,一跳就是一天一夜。

来源:迪庆非遗