节目视频

视频加载中...

茶,对于中国人来说,有着十分特殊的意义。从“柴米油盐酱醋茶”,到“琴棋书画诗酒茶”,它以或俗或雅的形式,在中国这片土地上绵延了数千年。

福建茶史悠久,茶园中百花齐放。闽南民间有“宁可百日无肉,不可一日无茶”的俗语,这其中,不得不提的就是产自晋江的“灵源万应茶”。

灵源万应茶

“灵源万应茶”始创于1368年,距今已有650多年的历史。

在闽南、港澳台、东南亚等地,提起“灵源万应茶”,可谓无人不知,无人不晓。

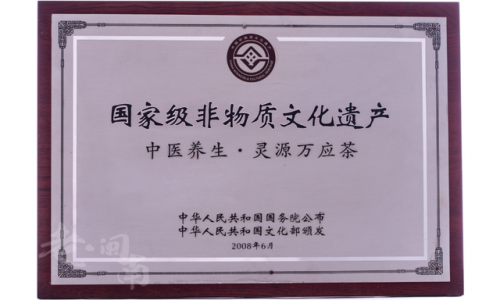

因它珍贵的中医养生药用价值,“灵源万应茶”于2008年,以“中医养生”功效列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录,此前中医养生品种列入非遗的可以说是凤毛麟角。

传统药茶的现代化发展

传统药茶的现代化发展

灵源万应茶制作工艺代表性传承人吴国卿告诉我们,如今的灵源万应茶已经实现了现代化生产。

传统药茶在现代化车间完成研磨、消毒、发酵等多道制作工序。机器运转的车间里,弥漫着传统药茶的清香。

始于灵源山

始于灵源山

传统的配方、工艺结合大自然的药草配方,使灵源万应茶散发出迷人的味道。灵源万应茶,顾名思义,始创于灵源山。

这里温暖湿润,草木繁茂,是孕育药草的绝佳环境。在灵源山上,坐卧着一座禅寺,名为灵源寺,寺庙距今已有一千四百余年历史。

沐讲,俗名张定边(1318-1417年),元末至正年初参加陈友谅率领的农民起义,是义军将领之一。陈友谅不敌朱元璋身亡后,张定边来到灵源山削发为僧,自号沐讲禅师。

他踏遍青山,采集山茶、鬼针、青蒿、飞扬草、爵床、野甘草、墨旱莲等17种青草药,并配以中药,用师姑井的井水精心炮制“菩提丸”,济世救民。如今,这口古井还保留在灵源寺。

600多年来,灵源寺僧尼世世代代继承“菩提丸”秘方。民国时期,动荡不安,缺医少药,但是灵源寺僧仍坚持广施汤药,救助万民,使得灵源万应茶美誉流传于海内外。至今,在灵源寺以及周围的寺庙和街道,依然保留着布施灵源茶的善举。

1951年,灵源寺僧王广雨将“菩提丸”进行科学改良,改制为“万应茶饼”,使它疏风解表、调胃健脾的功效更为显著,成就今日“灵源万应茶”的原处方。

如今,传统茶饼被送进实验室,历代传承的药茶配方在这里得到了科学的解释。现代药理表明,灵源万应茶有较强的抗病原微生物,具备抗炎、解热、解毒、降脂调胃、祛痰止咳等作用。休闲饭后饮用,能调节人体胃肠机理平衡,益精提神,消除疲劳,提高免疫力,预防疾病。

以创新 致匠心

以创新 致匠心

灵源万应茶是纯中药制剂,以块状茶和袋泡茶为主要剂型,块状茶是我们闽南人熟悉的传统剂型,而袋泡茶则是顺应现代发展的便捷剂型。

作为灵源万应茶的传承人,吴国卿对灵源万应茶感情深厚,谈起这些年灵源万应茶的发展,他告诉我们,上个世纪六十年代,寺中僧尼还俗,因不忍“寺中之宝”万应茶失传,遂将秘方传授给当地灵水、曾林两村百姓,并分别创办起了两家茶饼厂。

然而,当时的茶饼制作品种单一、销路狭窄等问题让这个具有悠久历史的老品牌渐渐显得有些后劲不足。吴国卿从伯父手中接手灵源万应茶后,对原茶厂进行了改制和重组,泉州市灵源药业有限公司在灵源山麓挂牌成立。

爱拼敢赢的晋江人,在保持古老配方和产品质量不变的基础上,对灵源万应茶进行了制法上的创新,使得灵源万应茶焕发出新的活力。

如今的灵源万应茶,仍然沿用传统的制作工艺,结合现代化的制药设备、净化车间和检测技术,完成了传统与现代的有机融合。除了保留古法炮制传统精华之外,更突出其环保、绿色、卫生及安全的品质。

现在,灵源万应茶的品种已经发展到28个,主要产品有:灵源万应茶、维甜美降糖茶、降压袋泡茶等多个国药准字中成药。

许多海外华侨喜欢把灵源万应茶作为馈赠亲友的礼品携带出国,他们相信,灵源万应茶能让他们品尝到家乡的味道。

灵源万应茶,是自然与人文共同铸造的中医药茶精粹,小小的茶饼,承载着传承者的匠心,滚烫的茶饮,亦如同灵源寺僧尼慈悲济世的精神,温热着我们的心。

来源:老闽南