1999年12月,市城区国营商店里的员工出店推销积压小百货。

《大众摄影》杂志2023年第四期以34个整版的篇幅、专题推介了赵有强老师的《常德往事》摄影专题。《大众摄影》杂志是中国摄影家协会主办的月刊,每期一个专题,多数专题以主题切入,如此高规格、大体量的推介摄影师个人专辑,实属罕见。

《大众摄影》编者按中写道:“作品让我们得以重新审视当年剧烈变化的城乡市井:面目、行为、场所、气氛……经得起长时间的观看审视。”

为什么是他?

对于湖南摄影圈,赵有强老师是一个特殊的存在。他是湖南摄影记者中首个高级记者,他的专题《洞庭西》曾在中国摄影家协会主办的“见证·改革开放40年·中国摄影家系列作品展”中以个展的形式展出,被中国摄影展览馆收藏。他自谦从“没文化”的工人成为一名摄影记者,“记者是荣光的职业。”

影像湖南微信公众号曾多次分享过赵有强老师的《洞庭西》《桂竹岗》等作品,他的影像平和、不动声色,却潜藏诗意,弥漫着温柔。

作品如人,耐人寻味。摄影之外,他擅长写作、热爱音乐、酷爱书画……

我想,他不只是用相机拍照,他带到摄影中去的是所有他读过的书,听过的音乐,爱过的人。

正是这份不安分的好玩、多能,才使他能够跳出无趣的藩篱,才不会被庸常的生活泯灭好奇心,也多了一份探索的勇气。

同时,他又给摄影师提供了一个可供借鉴的范本。那就是编辑意识。多数摄影师是行动太多了,思考太少了。很多平常不轻易的、忽视的“边边角角”,只要找到那根思想的主线,就能串起一颗颗遗落的珠子。

时间酿酒,余味成花。当我们心怀浪漫宇宙,也更应该珍惜人间日常。

为什么是他?或许这就是答案。

2000年正月,桃源县青林乡玩龙灯。

2002年3月,常德市艺校学生在寒风中送艺下乡。

图 | 文 赵有强

我这一辈子,可以说就干了两件事,第一是在工厂里上“三班倒”3年;第二是从1987年有相机开始到今天,我在新闻摄影和纪实摄影的学习与实践中干了三十多年。

我出生在湖南省常德市桃源县三阳港镇,这是个有故事的地方,陶渊明笔下的《桃花源记》中的武陵郡,即常德的古称,桃源县,就是世外桃源的核心地区。我虽然不是农民身份,亦可算作农村孩子。那个时候,生活艰难,交通落后,多数人一辈子没上过县城,我儿时的常德样貌局限在一个很小范围,看不到洞庭湖是“鱼米之乡”的盛况。

上世纪90年代中期,乡村因交通事故引发堵车。

1999年7月,津市保河堤镇的养猪大户在洪水到来之前转移生猪至安全地。

1988年,桃源县城郊马路市场。

1980年5月,未满16岁的我招工到桃源县氮肥厂当工人。进工厂上班的第一天,望着空荡荡的车间,看着高大的设备,隆隆机器声中,不安于现状的念头萌生。1983年,我考入桃源职工中专专璜设计班,回工厂后成了工会干事。1987年11月的一天,我在上班途中拍摄了《人啊,请珍惜自己的生命》组照,被《中国交通报》采用。拿到样报那一刻的激动,我一辈子都忘不掉。

1988年,我成为《中国化工报》的特约通讯员,眼界慢慢打开之后,拍摄新闻照片的兴趣更浓,在上级媒体陆续发表新闻照片。1992年,我入职《常德日报》,正式成为一名摄影记者。从小县城里来到市府所在地,人生地不熟,文字基础差,知识面窄,面对那些口若悬河的采访对象,常自惭形秽。经过三年努力,我每个月的发稿量都达到了30幅以上。

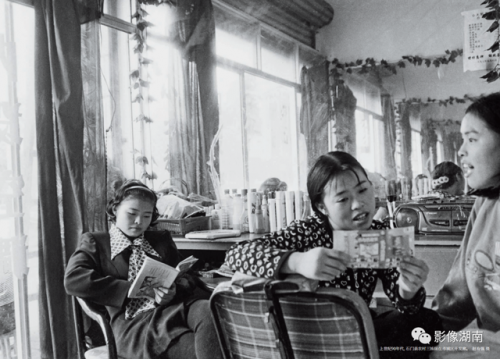

上世纪90年代,石门县农村三姊妹在市城区开发廊。

1997年8月,市城区等待生意的板车夫。

1998年8月,安乡民众抢修被洪水冲垮的大堤缺口。

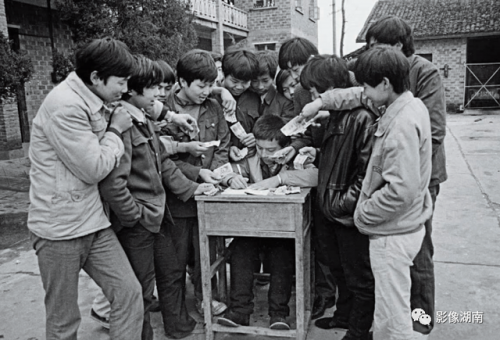

1992年3月,桃源县农业机械化培训学校学员捐款。

1998年7月,从外县赶来支援安乡县防汛抢险的农民。

2001年12月,市城区商业步行街,模仿济公和尚的样子进店乞讨。

常德是湖南省的农业大市,改革开放改变了农业、农村和农民的生活状况,双季水稻、杂交棉花、油菜等作物的产量不断创出新高。我奔走在湖区乡村,见什么拍什么,有报纸急需的新闻,有可有可无的边角料,还有些随兴所至捕捉的社会场面。30年后,在整理底片资料时,有些没见报的照片,似乎更有影像价值。

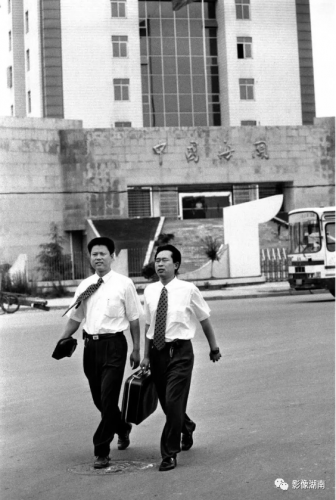

1998年8月,两名创业者从常德海关走出。

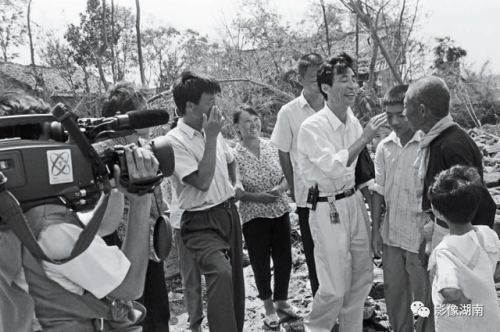

1998年8月,武陵区的慈善家在澧县收养孤儿。

上世纪90年代中期,市城区执法场景。

1998年,桃源县桃花源景区,女服务员效仿古人礼仪接待来宾。

我一直认为,好记者的背后必须有好编辑的支撑。我的摄影实践经历了两个阶段:第一,只热衷于拍摄,没考虑到编辑;第二,每一次按快门都问自己为什么要拍,怎么拍,照片将以何种方式呈现。

我受过美术专业教育,改行做摄影记者,自认为对事物的认知要比对形体更敏感。画画的基本功在于画像,只有过了形体关后,才能进一步解决意境、情绪等形而上的事情。摄影相对绘画来说,科技可解决“写实”,我以为好摄影师的看家本领,是对被摄对象的快速把握后的“瞬间画像”。

上世纪90年代,桃源县桃花源景区农家乐里的表演。

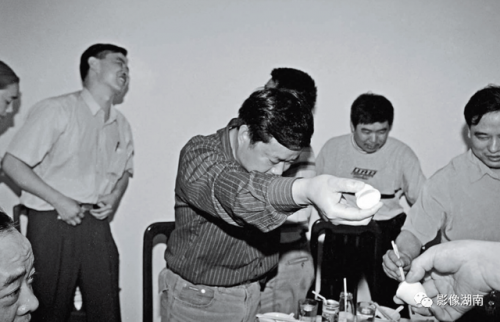

2001年,干杯场景。

上世纪90年代,常德市民吃饭图。

1999年4月,桃源县路边男女。

拍照片是个具体活,需要心细、手勤。心细在于观察,观看之道,难在看。2018年,我在北京中国摄影展览馆举办个展时认识了几位老师,他们让我对摄影有了颠覆性的认识,首次听到罗兰·巴特的刺点理论,对照片的社会性、文本性、符号性有了更深的认识。近几年来,我学习、思考、消化,把新知识、新观念逐渐运用到我的摄影实践中,让摄影真正成为我研究洞庭湖区文化,解读稻作文明的工具。

1999年6月,常德市城区丹阳巷,雨中傍徨的青年。

1997年,德山老街 。

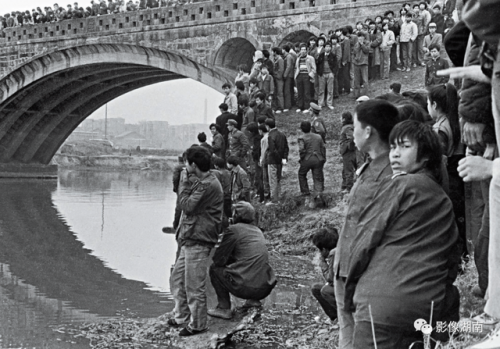

1987年,桃源县马家渡大桥交通事故现场。

2019年到2020年,我花了近一年的时间扫描了4000多张底片,这些照片拍摄于1987年至2001年间,多数为乐凯胶卷,当时并未受到主流媒体关注,其中的情景,普通、自然,很多人对我说:“你画面中的那个人就是我。”或许照片中那个年代的种种角色,勾起了他们的记忆。翻箱倒柜,我重新发现了发稿之外的“私货”。我拍摄家乡30多年,苦与乐,都在其中了。

微信编辑 :伍霞 实习编辑:尤欣雨