广东省立文理学院校歌。

广东省立文理学院组建的榴花歌咏团。

在烽火迁徙的年代,一边上课,一边推进进步运动;面对反动政府威胁,仍不顾一切保护进步学生;冒着生命危险,从香港运回揭露国民党暴行的出版物……

华南师范大学校史上的广东省立文理学院时期,正值国家变动不安时期,时任院长林砺儒带领师生,投身于救亡图存的爱国运动,奠定了华南师范大学的红色文化根基。

撰文:吴雅楠

“复兴民族责我躬”

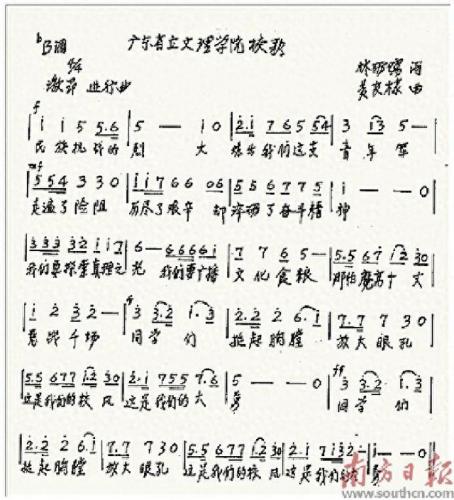

“愿吾友生齐努力,建国原为教育功。最后胜利操我手,复兴民族责我躬。还我河山还我校,重整乾坤进大同!”林砺儒创作的这首校歌记录着华南师范大学曾走过的一个时代。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,中国开始长达八年的全面抗战,全国高校开始大规模内迁。文理学院九年间先后十次迁徙校址,师生们一边上课,一边推进抗日运动。

抗战初期,文理学院西迁至广西境内,师生们开办民校、演出话剧、出版壁报来进行抗日宣传。同学们走出校园参加抗日救亡运动。

在乳源县侯公渡时,他们出版墙报,办士兵教育班,演出抗日救亡戏剧,举行各种座谈会等活动。迁至连县东陂镇墟后,他们组建学生自治会、战时后方服务队等组织。

史料记载,文理学院文史学系四年级的同学彭和章,在学院西迁融县时离校返乡,组织了南路乡村工作团,宣传抗日救国,直到文理学院迁回粤北乳源,才重新返校学习。

全院同学在他的带领下,深入远近乡村,采用讲演、歌咏、戏剧等形式对农民宣传抗日救国的道理。同时开办“农民识字夜班”,招收农民就学。学院迁到东陂镇不久,在墟镇各处墙壁画上宣传抗战的壁画。各处街头的墙角,也贴满了民众识字班的招生广告。

正如林砺儒在1933年9月18日发表训辞时强调:“国民道德高的战胜低的,进步的战胜落伍的,产业发达的战胜凋敝的,政治修明的战胜紊乱的,这便是真理……我们这是师范学校,盼诸君彻底觉悟,努力修德求学,再去改造国民,这才是救国正路。”

“国统区”的“红色学院”“小延安”

76年后,华南师范大学校友关景霞依然记得起,当时在动乱中仍有进步学者来上课的那种幸福感。

“这些课都是采用上大课的形式,全院各系的同学都选了这些课。甚至广西大学、梧州高中的同学也来听课,课室总是满满的。”她说。

在烽火迁徙的路上,林砺儒经常聘请进步学者、专家和文化名人增设战时教育课程,吸引校内外学生前来听讲。

例如,张栗原的新哲学与社会学,李平心的抗日救亡理论和统一战线政策、国际政治和世界各国革命史,盛叙功的国际经济地理,高觉敷的群众心理,郭大力的政治经济学,陈守实的土地关系史等讲演或课程,都令当时的学生印象深刻。

当时,国民党反动当局听闻后,派特务窥探并予以破坏,认为文理学院是在“赤化东陂”,称学院为“红色学院”“小延安”。

林砺儒不以为然,仍然聘请进步学者授课,保护进步学生。1940年8月,得知江苏教育学院进步学生凌志谦、高若容、汪季昆、冯荣光、陆万里等数人因“思想问题”被反动政府勒令退学后,林砺儒不顾禁令,批准这些学生转学到文理学院社会教育系学习。

国民党当局加强对文理学院的监管和压制,免去林砺儒院长职务。学院师生奋起反抗,发起“挽林运动”。林砺儒深受感动,奋笔写下了《广东省立文理学院校歌歌词》:

民族抗战的烈火,炼出了我们这支青年军。

走遍了险阻,历尽了艰辛,却淬砺了奋斗精神。

我们要探索真理之光,我们要广播文化食粮。

在红色石榴花盛开的土地上斗争

在红色石榴花盛开的土地上,榴花歌咏团也绽放出了红色的花朵。

1946年11月,全校师生终于重返广州石榴岗原址,正式开课。抗日战争胜利了,文理学院师生的爱国主义运动迎来了新使命——迎接解放。学院为革命和建设工作培养和造就青年军,成立榴花歌咏团、民主同盟、护校委员会等进步团体。

1947年5月31日,广州高校爆发大游行,遭到国民党政府血腥镇压,引起学生极大愤慨。文理学院学生张光、谢婉仪冒着生命危险,从香港运回揭露国民党暴行的出版物《血债》。

同一时期,为团结学院不同思想基础的同学,学院地下党以地下学联骨干为主体组建了榴花歌咏团,将学院大多数的同学团结到中共领导的各团体外围。

榴花歌咏团演出的进步歌剧如《我们的队伍来了》《光明已经照在古罗马的城头》《小人物狂想曲》等成为国民党反动派的眼中钉。但歌咏团就像“导向标”,为更多人指引了前途道路。很多学生受到榴花歌咏团的影响,思想方向上更加明确,也投身到解放斗争当中。

据史料,校友邓镇荃多年之后,回忆起此事讲述道:几十年过去了,那些当年歌咏团流行的一些歌曲响在耳畔,正如《跌倒算什么》唱的那样:“跌倒算什么,我们骨头硬,爬起再前进……”

1949年10月广州解放前夕,学院有学生近700人,其中有119人是共产党员和地下学联成员。解放战争中,学院有110人参加游击区的武装斗争,有3人英勇牺牲。

历经90年的蕴蓄和积淀,历史上的红色基因、师范底色一脉相承,经过代代华师人的诠释、实践和丰富,汇聚成为弥足珍贵的大学传统和文化精神,鼓舞新时代华师人从“红色师范”中感知红色力量,发扬红色精神,担负起为党育人、为国育才的时代使命。

■校史故事

《血债》到站

火车的轰鸣声打破荒野寂寥。列车驶向广州,车厢角落里,文理学院的女学生张光与谢婉仪,越发频繁地盯着入口处的行李架。上面摆着两个大包裹,装的是《血债》——中共地下组织记录国民党血腥镇压“五·卅一”大游行暴行的重要文件。此行,她们的任务是把文件从香港运回广州。

行检来了,两个警员,荷着枪。看到两个大件行李,大声问:“这两大捆东西是谁的?”车厢无人作答,只有列车在铁轨上发出“哐当哐当”的声响。警员拆开包裹一角,女孩的心跟着提到嗓子眼儿。瞥了一眼,看是书籍,警员转身离开。好险!就在上车前,关卡检查员对这两个大包裹起过疑心,她俩说装的是教科书,才应付过去。

火车快到石牌站,趁着旅客搬动行李,她俩将包裹拖到出口,车一停,用力猛然一推,《血债》到站!

挽林运动

“我们要探索真理之光,我们要广播文化食粮。哪怕魔高十丈,恶战千场……”

文理学院的学生们站在校道两旁,唱着院长林砺儒写的校歌,热泪盈眶。歌声是对院长的不舍,更是对“挽林运动”斗争失败的呐喊。

当时,林砺儒带领文理学院师生致力于抗日救亡工作,聘请进步教授、保护进步青年。国民党反动当局不满于此,派特务进行破坏,甚至无理免去林砺儒职务。文理学院全体师生义愤填膺,成立“挽林”委员会,掀起了“挽林”斗争,他们请愿,并集体创作了《挽林战歌》,坚持斗争两个多月。遗憾的是,1941年5月,林砺儒院长依然被国民党免职。