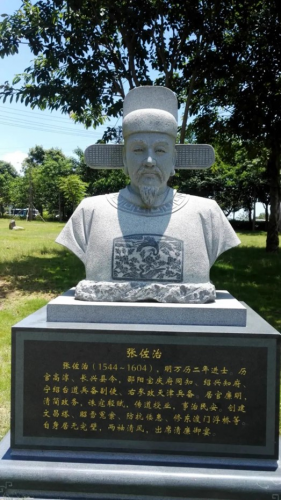

张佐治(1544~1604年),字思谟,别号寅所、理吾,云霄火田西林村人,明嘉靖二十三年甲辰十一月初十未时出生,少时人称“憨呆”。他年少的时候,跟兄张赞治、弟张从肃一起学习《中庸》《经史》;村中遭遇倭寇患境,再学习武艺和武略,使诸子百家、文武韬略了然于胸。有一次,张佐治读《中庸》百遍仍不能成诵,母亲方氏对天焚香祈祷,甘愿折寿1纪(12年)改变他的憨厚顽钝,换来他的聪慧。张佐治受到激发自责不已,从此改进学习态度,细心领悟精义,终于在万历元年(1573年)中举人,次年联登进士。

廉绩双馨。广东履任,初露锋芒。张佐治经座师文肃公王荆石(锡爵)的举荐,初任高淳县令。他奉命履新,注重调查研究,任内体恤民隐,平均赋役,尽诛剧寇。在丈量土地时,常骑马奔走于田间,亲力亲为,不失尺寸,减轻了农民不合理的田赋。他积极传道授业,5年内三上公文举荐人才,万历十年乡试考取的文武解元,就是他的门生。

万历十二年,高明县令张佐治应当地士绅请求,为补高明风水的缺漏,保驾人文蔚起和文脉传承,与驻守于广东端州府(今肇庆市)的按察司副使王泮合议,捐资在明城镇东侧沧江河畔青玉山文昌台上创建文昌塔。塔高37米,七层八角,砖石砌成,红墙碧瓦,顶端铜刹,活像一支文笔高耸云天。文昌塔建成后,果然科甲连绵,成就了“高明文风甲端郡”美称。张佐治的德政深受百姓拥戴,自己却一贫如洗,离任时民众为他立去思碑。万历十五年,张佐治奉调湖南省邵阳宝庆府同知,但莅任不足5个月,忽闻慈母病丧,一时悲风血泪,跪地叩头捶胸痛哭不已,匆匆辞官归乡丁忧。同年十月,葬方氏于将军山北西庵村,请其亲家公南京礼部尚书、探花林士章题写《明封孺人张母方氏墓志铭》。铭文用凝重的笔调,盛赞张母方氏孺人叩天课子、侍姑当节、相君致谨、怡处妯娌、友笃姐妹、励子养廉的贤惠妇德,更盛赞她培植了张佐治的良好品行。

厚德治越,建祠立石。在明代三年一度对外出官员考核中,被纳入天下清廉循吏之列并越级提升的官员实在是凤毛麟角,而“以卓异荐大计”的云霄人张佐治,就是当时参加御锡清廉宴16人中的一位。

张佐治守丧期满除服入京,再经王荆石举荐,补署浙江绍兴府事,兼署上虞、诸暨两县。他操守日严,半尘不染,廉政爱民的善行依然故我。万历十九年外官考绩,吏部尚书陆五台采用大臣们的议疏,将张佐治纳入天下清廉循吏之列。使得他凭借着卓越政绩和清廉德行,参加了御赐的清廉宴,并越级提升为金华(古婺州)知府。期间他又以侦破金华寡妇王氏昭雪诬杀冤案、商人因放生青蛙遇害尸叠案等异政轰动江浙。当时抚按称:“张君不独优于文学吏治,尤长于将略也!”收入启蒙读本《走进文言文》中,有必读作品《张佐治遇蛙》,是张佐治微服私访、智擒真凶的例证:

据史载,张佐治到一个地方,看见有许多青蛙昂着头在道路旁鸣叫,像有冤要说似的。张佐治感到奇怪,便下车步行。青蛙见他下了车,又蹦又跳地来到他面前为他引路,一直走到一丘田边,只看见3具尸体叠在一起。张佐治力气大,用手提起上面两具尸体,发现最下面那具还在微微颤动。于是喂给热水喝,不一会儿那人醒了。他讲起了事情经过,“我是名商人,在路上看见两个人挑着竹筐去集市,筐中有许多青蛙。我感到它们很可怜,便买下青蛙准备全放生了。那两个卖蛙的人说,‘这里水池很浅,即使你把青蛙放生了,也会被别人捉去。’前面有一潭深水,是个放生的池塘。我于是便跟那两人前往放生池。可谁能料想,那两个人挥动斧头,于是我就被他们伤害了。我的两个仆人在我后面不远,身上都带着很多银子,一定是那害我的人把他们引诱到这里杀死,抢走了所有银两。”张佐治听后立刻回县里,派人逮捕杀人的两个贩子。不久,人和银子都缴获了。经过审讯,两人交代了犯罪的事实。张佐治判他们死罪,并将抢夺来的钱财归还给了商人。张佐治在严惩凶犯的同时,既树立了法律尊严,又获得民众拥戴。他所遗手稿《四书证义》,被浙江士人珍藏,离任时有去思碑。

万历二十一年(1593年),张佐治从金华返乡丁忧;二十三年薄葬父亲中宪大夫张临澜(讳岱更、名大镇)于诏安大舆村,仍请林士章作《诰封奉政大夫临澜张公墓志》。撰叙张父家世渊源、生卒年月、生平经历及世系衍播,以及其子金华知府张佐治守制建墓等情况,从中知悉张临澜历平和庠生、文林郎、奉政大夫和乡上宾封赠,留下操守课子、爱幼睦族、捐田建祠、赈济灾民等良好品行。这从侧面反映张佐治苦读成才,除受家庭环境熏陶,更离不开父亲言传身教。

此时张佐治已年过五十。他回顾平时官宦于外,自愧于深负养育之恩。即便一世功名,也罔报父母的恩德,于是他叹息人生祸福无常,顷刻间哀思难耐,自觉无意于官场。对此,兄长张赞治仍以事业未就为由,用国计民生的大爱大义劝导他平和心态,鼓励其入京等候官职缺位,继续从政光耀门楣。权臣赵谷阳得知后,对蛟门沈师相说:“吾婺旧守张公一清如水,公郡守缺,得此人地方幸也!”经赵谷阳、沈师相、蔡冢莘会疏举荐,张佐治补缺宁波知府。万历二十五年,他在古称“四明”的地方主持办理防抗倭患,免除渔税房租数万纳入国库,充备军需;捐俸修造东渡门浮桥,并规定以东湖每年税金五百元作维护费用,感恩的民众在桥左为他建祠祀奉。

万历二十七年,张佐治随浙江巡抚观兵定海,看到中流有尸体带石板逆流往座舟而来。他审察后认为:“此新被戕者,贼去未远。”急忙命手下寻踪捕获,侦破了这一杀人浮尸命案,民称“张侯非德政莫致也”。万历二十九年,张佐治迁宁绍台道兵备副使,所辖宁波、绍兴、台州3府,移驻绍兴。会稽父老手额相庆,宁波父老依依不舍。不久天津兵备缺少人才,总督万公、巡抚汪公举荐他执掌兵备事务。赴任之际,会稽数万士民相率拉住车辕,挽留他们所眷恋的好官。张佐治下车宽慰晓喻,才勉强就道。他历宦三十载治越,在任时传有赞颂“张青天”的歌谣,离开时为他建祠立石,让子孙世代永远铭记他对地方的政绩和恩德。

进津受职,劳积而卒。在天津兵备任内,张佐治训练军队,巩固要塞,屯田数万顷周济军费,以备防御外患。当时帝王的近臣马公前来天津监督征收芦苇重税,张佐治以“小民不堪”力争乞减,得到马公和抚按的谅解而减征。万历三十一年,张佐治晋升右参政,整饬天津兵备事,但所增加的俸禄全都用在济世济民等公益上。张佐治为人至诚,一身廉洁,两袖清风,数次回乡省亲都是“垂橐归里”,连滨江修建于万历二年的西林私第旧邸,也慷慨赠予宗族作宗祠。后因竹塔山后村大宗祠焚毁于清初寇患,张氏族人拟复建时,特将山后与西林作土质比重筛鉴。山后村宗祠原址位居村中吴氏宗祠左前侧,土质较西林村等量较轻,族人决定放弃为公杂地,确定在西林优选宗祠用地。族亲宗贤张士良、张天维根据这一动议反复商议,认为张佐治捐出的宗祠,又是其出生成长的显贵宝地,只要稍加优化整治,作为大族祀祖家庙极为祥瑞。于是大家最终拍板确定,维持宗祠原有格局,提升为张氏家庙。族人拆除附近民居整理成大埕,拓展张佐治故居为张氏家庙“孝思堂”,现为省级文物保护单位。

万历三十二年(1604年)孟春,张佐治积劳成疾,在会勘屯田时病倒。养病期间,马公与部使者到他的衙署探望,看到布被草席、家无担粮、居无完壁而感触落泪!于是命人取来纻丝缎子织成的双层垫被,他却执辞不接受。总督与抚按感念他勤于政事,原想题请他赴京都高就,不料于四月初十未时辞世,享年61岁。张佐治去世时,家中只有数箧书籍和数套旧衣,僚属们含泪集资购来棺柩金帛为他收殓。此后天津降雨数月,军民也都为他落泪。直到前来奔丧的长子张梦阶扶柩登舟启锚,码头掩泪送别的情形才停止。跪拜船头回礼的张梦阶大声地叹道:“父亲,咱回家罗!生未能养,死弗不殓,抱恨终天耳!”

经过6个月长途运载,灵舟终于返回故里,归葬于漳浦绥安镇。1991年,张佐治墓在基建时被毁,出土《天津兵备参政张公行状墓碑》,为张梦阶泣血所书,全文悲怀彻骨,令人敬叹不已!(文图:汤毓贤)