#挑战30天在头条写日记#

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

血流的到处都是,为方便人行走的大街却未有一人。

1937年12月的南京是冷清且喧嚣的,冷清的是三十万人遭遇大屠杀,整座城市变得空空荡荡,喧嚣的是几十万人的呜咽与不甘。

一场浩劫,“哭泣”了无数南京人,也让成千上万的中华好儿郎挺身而出,张自忠就是其中之一。

他说“有敌人就没我,有我就没有敌人”,少年战士的豪言壮志让人感动,可正是因为这样,在其沦为“汉奸”之后,背负的骂名才有更多。

张自忠真的是汉奸吗?如若不是,其惨死之后,日军盘桓的三架战机又是为了什么?

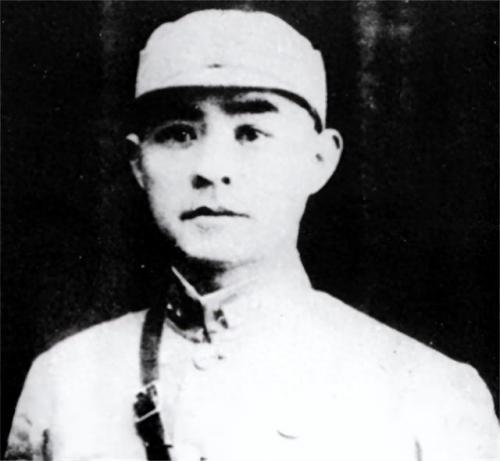

红星出山东

张自忠出生在一个官宦之家,父亲官至正五品,家境优渥的他并未养成奢靡放纵的恶习,反而成长为一个刚正不阿、热血沸腾的青年。

他从小就酷爱读书,尤其喜欢读《三国演义》、《岳飞传》等描述忠义舍生取义的故事。这些书籍对他日后投身革命事业产生了深远影响。

在他14岁那年,他的父亲去世了,张自忠就回到家乡临清读书。1910年,19岁的张自忠高中毕业后考入北洋法政学堂。在学堂里,他接触到孙中山的三民主义思想,为之深深折服。

1911年辛亥革命爆发,张自忠在同学的介绍下加入了中国同盟会。他亲历了辛亥革命的胜利,也见证了袁世凯窃取革命果实,复辟帝制的恶行。

张自忠意识到,要实现革命理想,必须依靠强大的武装力量做后盾,因为这是推翻旧社会的唯一出路。

理想已定,在1914年的时候,张自忠果断弃笔从戎,开始了军旅生涯。

在他初加入部队时,就因为其强执行力和优秀的军事素质深得上司赏识。两年后,在上司的推荐下,他被分配到冯玉祥部队,担任排长。军旅生活枯燥苦闷,但张自忠以乐观进取的态度面对,他严格要求自己,勤勉工作,深受士兵爱戴。

“张扒皮来了,大家快好好训练。”训练场上,每当张自忠一来,士兵们就如此打趣一番,互相提醒着迅速归列。这个张扒皮当然说的就是张自忠。

为什么张自忠会有这样的绰号?那是因为由他带队的训练是出了名的“魔鬼”,一般的“新兵蛋子”都坚持不下来,一个个叫苦不迭。

如此刻苦的训练张自忠必然是以身作则,从不带头搞特殊,无论刮风下雨还是下冰雹,就算是下了刀子,他也会第一个冲到训练场上。在生活上,他又一改训练的严肃面,十分关心士兵的健康,每当士兵生病或受伤,他都亲自探视,尽心尽力地照顾。

从一个读书人到一名革命军人,张自忠吃了不少苦,但他知道他并不能满足于就在训练场上带带士兵,他的理想是上战场,浴血奋战,保家卫国,打跑所有日本鬼子!

为此他更加刻苦训练,终于晋升为38师师长,带领着部下打了无数漂亮的仗,屡建奇功。一场场胜利的战役,一个个别在胸前的军章,背后是大炮的轰炸、废墟的土地、士兵的血肉,哭嚎的百姓。

害怕过吗? 人之常情。退缩过吗?从不!

有这样一位精神抖擞、视死如归的师长带领,38师的战斗力不断提升,士气也越来越高涨。

可眼下,战乱并没有因为亡魂的呜咽而停止,七七事变爆发了......

喜峰口英雄的沉默与觉醒

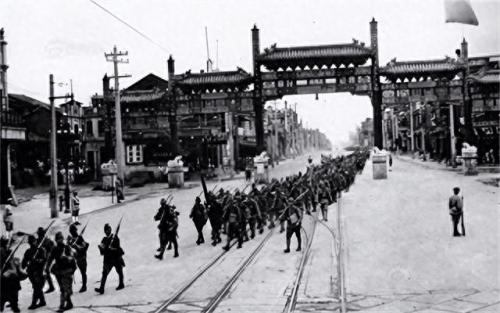

1931年九一八事变爆发,张自忠率领29军驻守长城一线,多次与日军在喜峰口激战。张自忠精锐大刀队夜袭喜峰口,一举歼灭日军上千人。

“血染喜峰口,造成空前大捷”,张自忠的抗日事迹传遍大江南北,一时间人人赞颂这个来自湖南的喜峰口英雄。

1937年七七事变全面爆发,张自忠奉调驻守北平。面对日军步步紧逼,张自忠陷入两难。他知道以自己手下这支孤军实力,无力抵挡日军攻势。

若放弃抵抗,自己可能会被视为汉奸,可若要迎战岂不是又要死去更多的战士?除了给敌军当活靶子并不能扭转局势。

可就在张自忠犹豫之时,西北军总司令宋哲元见大势已去,放弃抵抗,带兵南撤,张自忠真正的孤立无援了。日军见状,趁机大举进军,很快占领北平。

不出意料,“平津沦陷”的消息与“张自忠不抵抗投降”的传闻在全国迅速扩散开来。

昔日抗日英雄张自忠成了国人眼中最大的“汉奸”。来自各方对张自忠的声讨、诅咒和唾骂如潮水般涌来,张自忠内心无比委屈和痛苦,却只能默默忍受这一切。

他无力解释自己不抵抗以避免更大伤亡的用意,也无法指责宋哲元将他抛弃在北平,张自忠唯一能做的,只是一声不吭地承受着这份莫大的谩骂与误解。

其实张自忠之所以沦落到此,被认为是国家的叛徒,日本散布谣言起了关键作用。

早在1936年,日本就邀请张自忠访问日本,并大肆宣传张自忠的“亲日”形象。

七七事变时,日军更是高喊“不打张自忠部队”的口号,这无疑加重了张自忠“汉奸”的罪名。张自忠始终无法对外界解释这一切的缘由,只能以沉默应对舆论的谩骂。

而正是这沉重的压力与痛苦最终促成了张自忠的觉醒。1938年徐州会战中,张自忠不顾个人恩怨,率部与老军阀庞炳勋并肩作战,共同歼灭近万日军。

在这次事件之后,张自忠继续带领部队参加随枣会战、百团大战,再创战功。一系列抗日英勇事迹证明了张自忠的觉醒,证明一个人的本质并不会改变。

张自忠用自己的行动和鲜血,证明了什么才是中国人应有的品质。他沉默地承受了来自国人的误解,但还是选择了继续前行,以实际行动践行对国家的责任。

正如鲁迅所说,“我们要的是光明,并不要惶惶然度黑夜!”

可惜这样一位实力雄劲的英雄,在一场战役中壮烈牺牲了。在牺牲之前他还对着自己部队的战士们说:“誓死守卫这最后一寸土地!”满腔热血只为保家卫国,这是何等的忠烈之士啊!

中国抗日名将张自忠的英勇抗战

1940年5月,日军占领湖北大部分地区,仅剩枣阳、宜昌两座孤城。为收复失地,国军发起宜昌保卫战,时任第九十一军军长的张自忠奉命前往参战。

此次参战,张自忠仅带领两个营的兵力,共计两千余人。相比之下,日军占据制高点,拥有两万大军和强大的飞机、大炮支援。

对比如此之悬殊,张自忠却毫无惧色,对手下官兵发表了激昂的讲话:“同志们,敌人就在咱们眼前!这场保家卫国的战斗,我们必须战胜,因为我们背后就是我们的家人!”所有军官士兵闻言士气大振,誓与敌人血战到底。

5月17日拂晓,张自忠亲自带队冲锋在前,英勇杀入日军防线。在弹无虚发的掩护下,友军得以安全从侧翼发起攻击。张自忠连续冲锋十余次,终于突破日军第一道防线。

众志成城下,日军伤亡惨重,不得不后撤重整旗鼓。这场胜利,极大鼓舞了国军士气,挫败了日军的狂妄。

随后几日,张自忠带领部队同日军在枣阳一带连番作战。他身先士卒,冲在最前面,以一当十,每次都能射杀敌军官兵。

可惜部下兵力单薄,难敌日军轮番袭击。为避免更大损失,张自忠决定率部退至长山据险固守,等待援军。

日军尾随而至,开始围攻长山,枣阳盘旋的日机将山头尽收眼底,大炮对山上阵地进行疯狂轰炸。

子弹的数量逐渐增多,日军从四面八方攻上来,张自忠手下死伤惨重。可他仍然坚持指挥,多次亲自带队反击,击退日军进攻。

在连续抵抗三天后,张自忠部下只剩几百人,大多还带伤,相比之下日军仍在源源不断地增援兵力。此时收复失地的希望渺茫,但张自忠决心战斗到最后一兵一卒。

他向全军发布了一纸檄文:“同志们,我们已经没有退路,唯有像我们的先烈一样,誓死守卫这最后一寸土地!”所有将士闻言,无不热泪盈眶、奋勇当先。

5月25日清晨,日军发动总攻,准备全歼张自忠部队。面对敌人的人海战术,张自忠亲自带领最后的卫队英勇反击。他手持大刀,像旋风一般杀入敌阵,将一个个日军斩于刀下。

“报答国家!跟随将军!为民族尊严而战!”战士们的嘶吼声响彻四面八方。

可惜敌众我寡,张自忠终被日军围困。他胸前中弹,口吐鲜血,但还想起身反击。就在这时一名日本军官将刺刀刺向了张自忠的胸膛,将军由此壮烈成仁,英勇牺牲......

张自忠的英名和精神将世世代代激励着中华民族!他用生命践行了一个军人的诺言,以血肉之躯守卫这热血沸腾的土地。中国人永远缅怀这位抗日名将的壮举和付出。

在张自忠的葬礼之上,每个人都在低头深沉的悼念,然而就在这时发生了令所有人都十分震惊的一件事情。

英勇无畏的张自忠将军-死后一路护送之路

“轰隆隆隆.......”

“日军的战机来了,大家快撤啊,找隐蔽的地方躲起来!快快快!”

这是发生在张自忠葬礼上的一件事情,大家都在沉重哀悼英雄的时候,日军的战机就盘旋在张自忠灵堂的上空,本来以为日军要发起进攻,但是没有想到这辆战机三次盘旋,最终投下来的不是炸弹,而是白花......

这是为什么呢?为什么日军要祭奠张自忠呢?难道他真的与日军有勾结?

这件事情还要从发现张自忠的遗体说起,其实最早发现张自忠遗体的并不是中国人,而是日本人。

据参战日军回忆,当时张自忠身先士卒,手持大刀冲锋陷阵,亲自率领突击队击退日军进攻。在战斗中他负伤多处,子弹穿透了他的左肩,但他仍然奋勇厮杀,直到日军士兵藤刚的军刀刺入他的胸膛,张自忠才壮烈牺牲,时年仅44岁。

藤刚检查遗体时,发现张自忠不是普通士兵,遂查获遗体口袋中的钢笔,钢笔上刻着“张自忠”三个字。藤刚大为震惊,立即禀报上级。日军参谋长赶来辨认遗体,确认就是张自忠本人。

日军高层对一个师团级高级将领亲自上前线深感惊讶,认为张自忠舍生取义保家卫国,是中华民族脊梁,值得最高级别的待遇。

于是日军将张自忠遗体清洗干净,用上好的纯木棺材妥善安葬,并在墓前树立了“大将军张自忠之墓”的牌位。在下葬仪式上,所有日军士兵脱帽向灵柩行最高礼节的三鞠躬,表达对这位勇敢对手的崇高敬意。

不仅如此,日军还通过汉口广播台播发了张自忠阵亡的讣告,盛赞他是“中华民族之脊梁”。

其实在张自忠牺牲前5个小时,第38师师长黄维就已率领敢死队前往支援,可惜张自忠将军并未等到援军到来。

当黄维赶到时,张自忠已牺牲,部队几乎全军覆没,遗体也被日军带走。黄维和士兵们愤怒不已,立志一定要将张自忠将军夺回。当晚黄维就亲自率领一部突击队攻击日军,终于成功将张自忠遗体夺回。

他们第一时间将遗体送回快活铺集团军总部,经过仔细检查,发现张自忠遗体上共有8处伤口,其中枪伤5处,炮弹伤2处,刺伤1处,可见其浴血奋战的惨烈程度。

为表示最高敬意,黄维重新为张自忠换上崭新的将军服,用上好的楠木棺材装殓,用8辆军车护送灵柩前往重庆。

5月18日,灵柩经过宜昌时,10多万军民自发前来保护灵柩,手臂佩戴黑纱以示哀悼。三架日军战机在上空盘旋许久,虽然有人高喊要大家躲起来,但群众并不害怕,继续护送灵柩向前。

日军也未下令轰炸,以免误伤灵柩和百姓。军民们将灵柩护送到江岸,将军的壮烈牺牲更增添人们对日寇的仇恨与抗战决心。

5月20日,灵柩终于运抵重庆朝天门,蒋介石、冯玉祥等政要前来迎接,蒋介石痛哭失声,亲自扶灵入城。

为表彰张自忠对国家的卓越贡献,蒋介石追授他二级上将军衔,并以国葬仪式安葬于雨台山,为紀念其美名,雨台山也改名为梅花山。延安方面也为张自忠举行了隆重的追悼会。

其夫人李敏慧闻讯后绝食7天而亡,与张自忠合葬以示夫妻情深意重。

他用生命践行了对国家的绝对忠诚,他的牺牲成就了一个英雄传奇,对国人的鼓舞和敌人的震慑功不可没。

正如毛泽东所题词的那样“尽忠报国”,张自忠的一生就是中华民族的脊梁和昂扬的旗帜。

结语

历史总是充满悲欢离合,英雄的走向也难免受时代影响。

张自忠将军忠心抗日,为国捐躯,确实令人钦佩。然而在当时复杂的政治环境下,各方势力你争我夺,志同道合者终成过客。

我们缅怀先烈,更要思考如何避免历史悲剧重演。今人当秉持开放包容之心,在和平年代褪去偏见,从多角度审视历史,化解分歧,共创美好未来。