康庄学校记忆

文/王闻民

从明月山往南走5公里,有个村子叫康庄。

1948年11月21日至23日,中国人民解放军在底店乡草滩、康庄,薛镇乡的韩村、董家堡、王家堡、新城一线,与国民党胡宗南十七师展开激战,歼敌4000余人,击毙十七师少将师长王作栋,为荔北战役的打响扫清了外围阻力,《富平县志》把这次战斗称为康庄战役。康庄是有红色故事的地方,从此,这片热土被人们所铭记。

康庄七年制学校座落在康庄庙上,底店乡有五个村的孩子在康庄七年制学校读书(1),文化大革命时期,全国实行春季招生,71年考入初中的学生分了五个班级:六一、六二班的教室在西楼和东楼,班主任分别是徐忠智、王景明老师,他们都担任数学教学,这两个班级在六年级多学习了一年,和新招学生合为一个年级;六三、六四、六五班班主任分别是倪和元、张纯华、李万平老师,他们都承担语文教学。

上世纪七十年代初,文化大革命已经进入到中期,全省理科统一教材,文科就带有灵活性。张纯华老师教我们六·四班的语文课,教了许多毛主席诗词。闲暇之余翻阅,退休后也经常阅读,至今可以背诵的有《浣溪沙·和柳亚子先生》·《《蝶恋花 · 答李淑一》、《满江红· 和郭沫若同志》、《水调歌头·重上井冈山》·《七绝·为女民兵题照》·《为李进同志题所摄庐山仙人洞照》·《七律· 长征》·《七律·送瘟神》·《七律·到韶山》·《七律·登庐山》·《七律·答友人》·《七律·和郭沫若同志》·《七律·冬云》·《 西江月·井冈山》·《蝶恋花·从汀州向长沙》·《渔家傲· 反第一次大围剿》·《清平乐·六盘山》《七律 ·人民解放军占领南京》·《水调歌头· 游泳》·《沁园春·雪》20余首。这些诗词对我一生有潜移默化地影响,特别是生活、学习工作中遇到困难的时候,时时催我自新,鞭策我上进,鼓舞我永不停息、永不懈怠。

那时候学生手头资料缺乏,也没有什么参考书籍,要理解、记忆诗词的每句话的意思,就需要做大量的读书笔记。在一次课堂上,陈同学突然举手,得到老师许可后站了起来说:“张老师,我有个建议要提。”,老师点头同意了,“你的板书太多了,笔记跟不上”,惹得同学们哄堂大笑。现在想起来,这位同学说了句实话。有时诗词注释写得密密麻麻两大黑板,前面写,后面擦,字写得慢点的同学还真有点赶不上趟;可老师想给同学们多教知识,既要讲解,又要板书,也是非常地辛苦和无奈。

知识的贫乏,表现在方方面面。上世纪七十年代,普通话的普及率极低,听不懂普通话就闹出了不少笑话。1972年2月,美国总统访问中华人民共和国,这是第一位美国总统,第一次踏上大洋彼岸的中国领土,这是两国领导人跨过太平洋的最远握手,引起世界的关注,我们国家报纸、广播给予了大力的宣传和报道。从广播中听到美国总统尼克松“纺花”,同学们就在下面开始嘲笑了,难道美国没有棉花?非跑这么远的路来中国“纺花”,这位总统实在太可笑、太能够闹腾了,把广播中的“访华”听成了“纺花”。

我们村距离学校近3公里路,几个村民小组基本成“丫”子型东西方向居住,上学路上同学们都能汇集一起,乡村路上熙熙攘攘。到了冬天,如果遇上天下浓霜,头上、棉袄都结了冰,去开水房灶火前烤火,全身都会冒着热气,就像蒸馍馍时冒的热气一样。开水房的徐氏对人热情,取暖的同学就特别得多。为了统一到校时间,我们约定起床时间为各家小广播早晨的《铁梅和妈的节目时间》,而实际是早晨播报的《新闻和报纸摘要节目时间》,耳中听到的和实际的广播内容大相径庭,甚至一点关系都没有,这成了同学们以后见面的美谈,至今想起来都大笑不已。

文化大革命时期的学校,学生不但要学习文化科学知识,还要落实毛主席的五·七指示,学工,学农,学军,做又红又专的共产主义事业的接班人。康庄学校在连三村开办了砖厂,除了烧窑外,和泥巴,做砖坯子这一系列工序,基本都是同学们完成的,烧的砖块为学校建起了两排窑洞办公室。

达家坡村的后山沟里,有学校的学农基地,我们 每年都要参加播种和收割。记得有一年风调雨顺,秋天收割完谷子,老师布置了一篇《收割谷子见闻》的作文,赵同学在作文中写到:山再高,高不过我们红小兵的脚面,站立山巅,望着满山遍野的银色谷穗,一片丰收在望,别提我心里有多么地高兴。”老师作文边批:有英雄气魄,漫山遍野太夸张,你在什么地方见过白色的谷穗?

初中学习两年,除了课本费,学校几 乎没有什么收费。老师办公室的冬天取暖,完全依靠学生上山砍柴来维持。上山砍柴前学校把“小夏收”(2)捡来的麦子磨成面粉,做成四两重的白蒸馍,每人发放一个作为上山的干粮。十几岁的孩子,正是吃饭长身体的年纪,有的同学还没有登到山顶,就把白蒸馍吃光了,美名其曰:轻装上阵。 经过几小时地劳作,太阳慢慢偏西,柴火捆绑停当后,补充点能量就准备下山,张同学不小心白蒸馍从手中滑落,就如同田野中奔跑的野兔子一样,眼睁睁看着一蹦一跳滚到了沟底的草丛深处,别提这位同学多沮丧,多伤心。在今天的孩子们看来,倒掉一碗饭,糟蹋一个馍,连眉头都不会皱一下,但在缺吃少穿的日子里,就弥显珍贵。生活中微不足道的事情,常常会触发灵感,虽然事情已经过去了半个多世纪,却在心底一生珍藏,不曾忘记。

康庄学校距离金粟山脚下大概有七八公里的路程,接上级通知,安排学生上山挖“鱼鳞坑”,为第二年栽植核桃树做准备。十来岁的孩子们,扛着劳动工具,走了那么远的路程,上到山顶就累得爬不起来了,还要完成挖坑任务,实在太不容易了。时隔四十八年,我到金粟山观光,这里已经是蓝天白云,松柏满坡,一片郁郁葱葱的景象,再也寻找不到当年栽核桃树的痕迹。就在这次劳动之后,从金粟山牵回一头新疆驴尾巴绵羊,学校把饲养羊的任务交给了六·四班,班上按照两人一组轮流喂养。每到下午放学回家,喂养组的同学拉着羊在校外放牧,还要备好一筐草第二天喂养。有一次轮到了我们组放羊,因早早把馍吃光了,肚子有点饿,就对着驴尾巴绵羊发了一通牢骚:驴尾巴羊,你听着,有一首歌曲唱得好,新疆是个好地方,到处是牛羊,你不在新疆好好呆着,跑到我们这里捣什么乱?我们富平都是大尾巴绵羊,你长了个驴尾巴只能算作穿了件奇装异服,有什么了不起的。“羊儿只是慢慢吃草,没有功夫搭理我的批评。

时间过的真快,不觉间读到了初中二年级,草滩大队办起了初中班,老师、学生撤走后,剩下的学生重新编排了三个班。我还在原来靠近教职工食堂的那个教室上课,只是教室名称改成了七一班,班主任是语文老师尤耀民,数学老师王善民,物理老师王林民,化学老师徐万泰、政治老师康民荣、体育老师贾应胜。当时全国上下都在批判“学而优则仕”,读书无用论盛行,我们的老师们,冒着政治上的风险,在艰难的岁月里忧国忧民,不忘自己的职责和本分。尤耀民老师为了提高同学们的写作水平,作文题目布置后,坐在教室后面与同学们一起,在同一时间,同一地点,完成同一篇作文,下课后范读于同学们,起到抛砖引玉作用。如果没有坚实的写作功底,是不会轻易这么自信的;没有良好的职业操守,也不会连坐两节课受累;数学老师王善民,在一次患病中打针,不知道什么原因,针头断在了肌肉中,他坚持放弃了最佳的治疗时间,在考前为同学们加紧辅导练兵,其精神一次次感动着同学们;我是物理课代表,王林民老师的办公室在一楼两座教室中间,用简陋的油印机,帮助我们复印了好多的物理资料。也许是冥冥之中的注定,几年后我也是一名中学物理教师。老师们兢兢业业,任劳任怨的精神;不计报酬,循循善诱的优良品质,对于同学们“三观”的形成,终生都产生了重大影响。

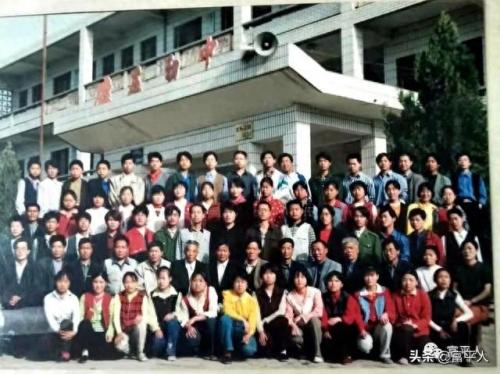

1972年底,结束了2年的初中学习生活,我们当了回乡知识青年,可没几天又通知返校,接受高中升学考试。凭着老师们夯实的知识基础,同学们平时的刻苦努力,康庄学校有36名学生被美原中学和薛镇中学录取(3),据说在当年中考中,康庄七年制学校的升学率在富平县排名第二。这是文化大革命十年间,唯一的一次初中升高中考试(4),为康民荣校长、张先毅副校长带领的康庄学校争得了一分荣誉。老师们的辛勤耕耘,同学们的汗水付出,最后奏成了永不停息的师生交响曲,成为一代康庄学校人永远的记忆。

学校因我们而骄傲!

我们因学校而荣光!

注释:(1)文化大革命前,康庄学校是一所完全小学,文化大革命时期,学校升格为底店公社康庄七年制学校,文革后期学校名称为底店乡康庄初级中学。康庄初级中学撤销后,乡镇合并,现更名薛镇康庄小学。(2)小夏收:生产队麦子收割后,同学们在地里捡的麦穗麦粒叫“小夏收”。(3)美原中学录取31名,薛镇中学录取5名。(4)其它时间,初中升高中均为推荐,学校按照上级分配的升学指标,根据学生家庭成分、表现和学习成绩多方面综合决定是否升学。

作者简介:王闻民,底店乡人。原任新疆英吉沙县第二中学校长(后更名英吉沙县实验中学),中学高级物理教师,曾任喀什地区物理学会副会长、自治区教育学会会员。主编《中国共产党英吉沙县简史》,并获自治区党史奖。退休后,有计划地阅读,弥补历史留给我们这代人的知识缺憾;用笨拙之笔,记录沧桑岁月,丰富自己的文化精神生活;笑看日出日落,从容走向暮年,与夕阳相约。现为富平县作家协会会员 。